娱乐圈往事之公司片:“七人暴君”新艺城用创意碾压一个时代

前言:录像厅里走出的电影王朝

前面我们说过了嘉禾,在嘉禾的施虐影圈的年代里,一直有一个对手跟它不分伯仲,它就是新艺城,1982年夏天,香港庙一家破旧录像厅里,几个年轻人正为《最佳拍档》突破2600万票房激动得手舞足蹈。他们分别是34岁的麦嘉,31岁的黄百鸣,还有29岁的徐克!就是这群年轻人组成的"七人暴君"团队,硬是用十年时间把香港电影搅了个天翻地覆。

说实话,比起嘉禾靠李小龙、成龙这些巨星打天下的路子,新艺城这帮家伙可真是另类得很。他们不搞个人英雄主义,偏偏要走集体创作的路子,还总爱玩些新鲜花样。现在想来,真是让人怀念那个充满创意的年代啊!

图片引用网络:新艺城的片头,以前录像厅里常见啊

第一章:金公主背后的野心

金公主的老板雷觉坤不但是一个成功的商人,而且是一个很浪漫很突进的人,在九龙香港里拉酒店的会议室,看着面前这七个神态各异的年轻人,听着他们的创意计划,最终决定了投资1600万港币,并叮嘱道:“我要的不是第二个邵氏,更不是嘉禾的跟风者。”也就是他的这番话,奠定了新艺城“创新求变”的基因。

图片引用网络:金公主的片头,洪金宝很多电影都是它投资的

新艺城的创始人麦嘉也是一个传奇人物,原来是嘉禾的一个导演,1979年执导的《无名小卒》票房惨败后,被当时嘉禾的老大皱文怀当众羞辱“不懂电影”。当时麦嘉就离开了嘉禾,召集了石天、石天、黄百鸣组成的"奋斗房"团队,后来又加入的徐克、施南生、曾志伟和泰迪罗宾,自此,新艺城大厦的“七人风暴”团队集结完毕,之后新艺城上线的《最佳拍档》电影中有句台词:“大佬,时代变了,观众要的是快乐!”这句话就是对皱文怀当初那句话的回复。

财务数据对比:

初创资金:嘉禾1970年成立时注册资本200万港币,新艺城1980年获得1600万注资首年产量:嘉禾3部,新艺城5部首部电影成本:《唐山大兄》80万,《滑稽时代》150万

图片引用网络:新艺城开山之作电影《最佳拍档》海报

第二章:奋斗房的创作风暴(1981-1984)

哎呀,说到新艺城的"奋斗房",那可真是个神奇的地方!每周三晚上,七个人挤在那里头脑风暴12个小时,墙上贴满的便利贴记录了多少经典创意啊!

1981年徐克提出把007本土化的点子,成就了《最佳拍档》。许冠杰那飞车特技,麦嘉的光头形象,现在想起来还是那么带劲!2600万票房,比嘉禾的《龙少爷》高出47%,啧啧,了不得!

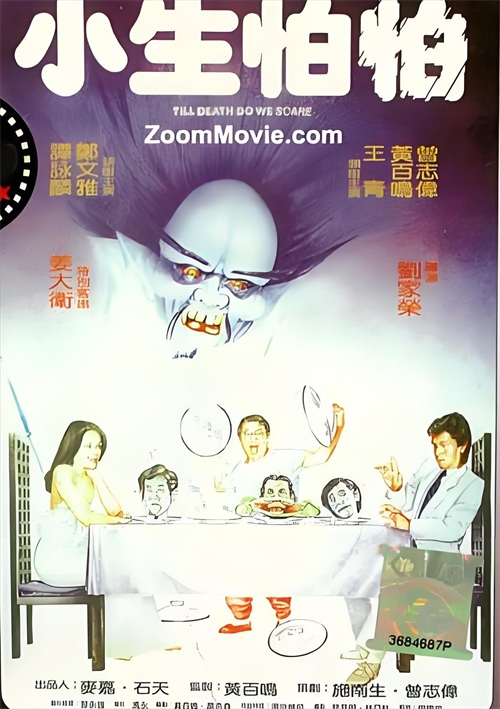

黄百鸣半夜写出的《小生怕怕》,用保鲜膜捉鬼的桥段多有意思啊!成本才180万,票房1100万,这投资回报率,现在的电影人看了都得眼红吧?

创作模式对比:

嘉禾:导演说了算(成龙大哥多有面子)新艺城:七人投票制(民主是民主,就是有点累人)邵氏:方小姐管钱(精打细算到极致)

图片引用网络:新艺城的惊笑片《小生怕怕》

第三章:类型片的黄金矩阵(1984-1986)

新艺城最厉害的是什么?要我说啊,就是他们像做实验一样,把观众口味摸得透透的!六大类型片矩阵,现在看都觉得惊艳:

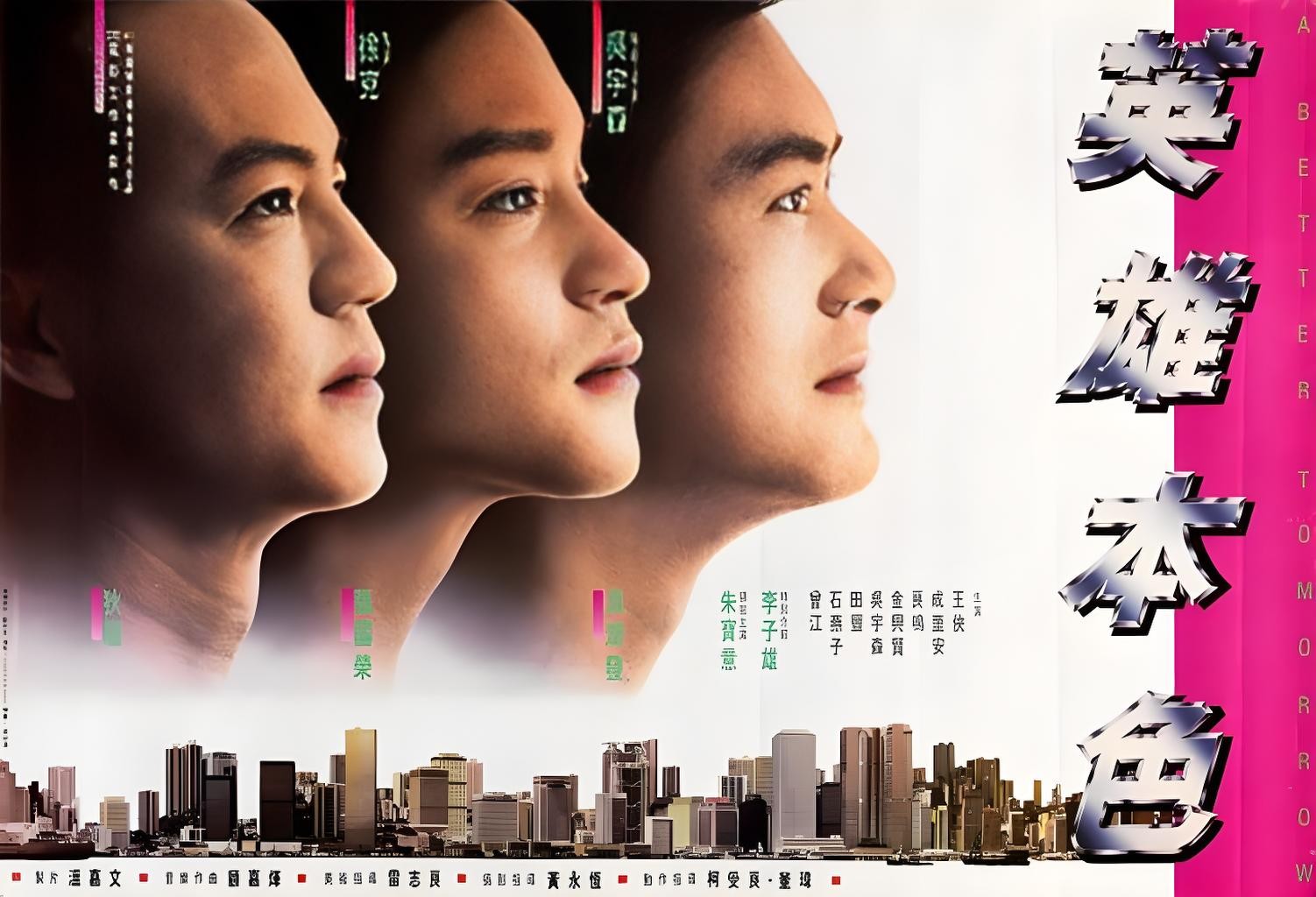

《最佳拍档》三部曲7000万票房,许冠杰片酬从80万飙到500万(这涨幅,比房价还快!)《恭喜发财》《开心勿语》开创春节档,平均票房保持在800万以上。(我们内地春节档概念的第一人是冯小刚导演,不过是在十多年后了)《英雄本色》原剧本没被邵逸夫老爷子看上,被拒拍了,徐克拿到后修改成就了经典,带动吴宇森风格转型,也是黑帮类型片的开山之作。(邵逸夫老爷子这次可看走眼咯)《刀马旦》900万投资是当时最贵的文艺片。(林青霞男装造型,绝了!)《灵气逼人》融合了西洋鬼屋与中式风水,开创了"惊笑片"类型,如后来的僵尸道长系列。(又吓人又好笑,真有你的)《搭错车》原声带卖到白金(《酒干倘卖无》现在KTV还有人唱)

1985年香港电影市场占有率:

新艺城:34%(18部电影)嘉禾:28%(11部)邵氏:19%(9部)

(七个人干翻两大巨头,牛!)

图片引用网络:新艺城的又一代表作《英雄本色》

第四章:创意帝国的裂痕(1987-1991)

还是句老话,“好花不常开,好景不常在”,“七人风暴”团队还是逃不过解散的命运,真是让人唏嘘。1986年圣诞节,徐克突然宣布成立电影工作室,那时候大家还没意识到问题的严重性呢!这个看似独立的举动,揭开了新艺城解体的序幕。团队深层矛盾体现在:

创作理念上面有分歧,麦嘉要商业,徐克要艺术,《倩女幽魂》差点难产。最后还是折中处理,新艺城投资但挂工作室名出品,开创香港电影“厂牌内包”的先例。(这操作,领先了内地十多年,现在内地基本上大牌明星和导演都是这种模式,自己组建工作室挂靠电影公司共同制片出品)。

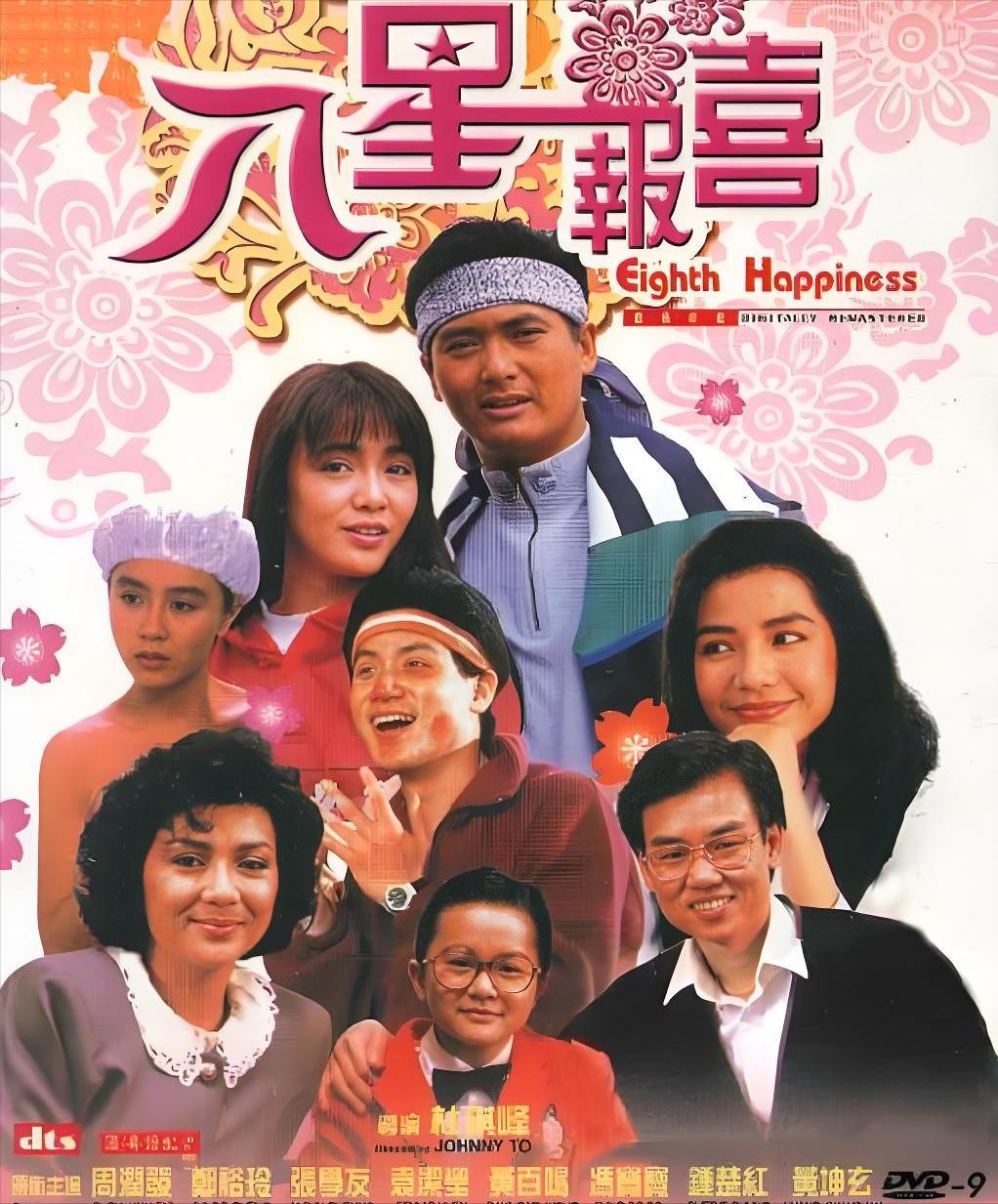

图片引用网络:新艺城出品的喜剧片《八星报喜》

利益分配也有很大的问题,当时《最佳拍档》系列全球票房超2亿,但七人仍拿固定薪酬。当杜琪峰以《八星报喜》拿到分红时,石天公开抱怨"老臣不如新人",就是那个还没成立银河映像的杜导,最开始就是新艺城挖掘并培养起来的。

时代变迁也是导致团队解散的很大原因:1989年周润发同时拍7部新艺城电影,暴露出创意枯竭。而嘉禾此时已培养出李连杰、杨紫琼等新星。

关键时间点:

1987:曾志伟出走(第一个离队的)1989:黄百鸣单干(成立的东方电影后来发展也不错)1991:金公主撤资(新艺城公司正式解散,唉!一代传奇就此曲终人散啊)

图片引用网络:新艺城的永恒经典电影《倩女幽魂》

第五章:散作满河星(1991-)

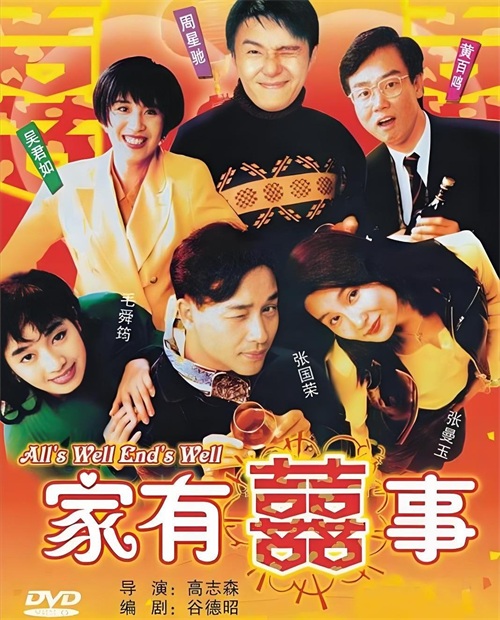

新艺城虽然解散了,“七人风暴”团队也分崩离析了,但这七位哪个不是人中龙凤?徐克之后跟嘉禾合拍的《黄飞鸿》,黄百鸣自己单干弄出来的《家有喜事》系列,光头麦嘉转战电视圈,曾志伟成立UFO电影公司,投奔了邵氏,后来成立TVB高层,施南生更是做国际制片了,《西游伏魔篇》中美合拍就是她操作的...个个都混得风生水起啊,所以说是金子到哪里都会发光!

图片引用网络:黄百鸣导演的《家有喜事》系列

历史评价:

香港电影资料馆馆长周承人:"新艺城用十年走完好莱坞三十年的影视剧类型进化这条路"(这评价够高的!)导演王晶:"没有新艺城,香港电影至少晚五年进入现代叙事"(王胖子难得说句好话)国际学者波德维尔:"他们的集体创作模式预示漫威宇宙模式的生成方式"(就剧集分散创作打造系列电影这个上面,新艺城领先了好莱坞二十多年)

图片引用网络:杜琪峰导演的惊笑片《开心鬼撞鬼》

结语:暴君们的温柔革命

2017年金像奖颁奖那晚,金像奖将终身成就奖颁给新艺城七子时,银幕上重现《最佳拍档》的经典镜头,当时让多少老影迷湿了眼眶啊!他们没有嘉禾的巨星,没有邵氏的片场,就靠七把折叠椅、一墙便利贴,靠着才华,硬是改写了香港电影史。

麦嘉说得真好:"我们不是暴君,只是一群不想重复昨天的电影痴。"在如今这个流媒体算法当道的年代,新艺城那种集体即兴创作,为博观众一笑不惜通宵改剧本的执著劲头,已成为最珍贵的电影遗产,真是让人无比怀念。

唉,瞧瞧现在的电影,类型老化,剧情单一,一部片子看了开头三十分钟,基本就猜到结局了,百分之八十的影视作品都是靠着特效技术,靠着明星资本来支撑着票房,多希望现在的电影人能学学他们那份纯粹的热爱啊!不过话说回来,那个充满激情与创意的黄金年代,恐怕是再也回不来了...

互动话题:

大家觉得,新艺城七子中谁对香港电影的影响最大?是开创僵尸喜剧的黄百鸣?还是革新武侠片的徐克?或者是商业奇才光头麦嘉?老规矩哈,关注评论走一波,小编接着给大家讲往事!