十大将军——粟裕:从侗乡少年到开国大将的传奇人生

引言:被低估的战神

1984 年 2 月 5 日,粟裕将军永远地离开了我们。临终前,他留下遗愿,将自己的骨灰撒在曾经战斗过的地方。于是,他的骨灰飘落在了山东、江苏、浙江、安徽、福建、江西、上海、河南等八个省市,完成了他与这片土地最后的交融。粟裕,这位一生充满传奇色彩的将领,他的名字或许没有像某些元帅那样被大众所熟知,但他在军事史上的地位,却如同一座巍峨的高山,不可撼动。

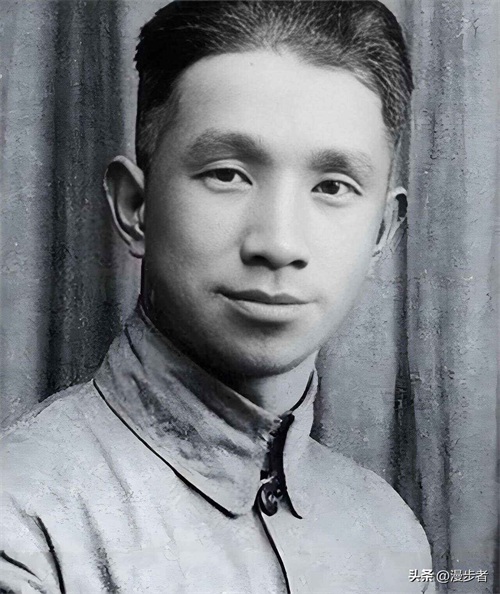

年少立志,投身革命

1907 年 8 月 10 日,粟裕出生在湖南会同的一个侗族家庭。他自幼便对军事有着浓厚的兴趣,家乡的山水间,常常留下他模仿行军打仗的身影。少年粟裕的心中,一直怀揣着一个从军报国的梦想。在湖南第二师范学校求学期间,粟裕接触到了进步思想,他积极参加学生运动,逐渐意识到只有革命才能改变中国的命运 。

1927 年,蒋介石发动 “四一二” 反革命政变,大肆屠杀共产党员和革命群众。粟裕毅然决然地投身革命,进入叶挺的 24 师教导大队,成为了一名学员班长。在这里,他接受了严格的军事训练,也更加坚定了自己的革命信念。同年 6 月,粟裕光荣地加入了中国共产党,从此,他的命运便与中国革命紧紧地联系在了一起。

1927 年 8 月 1 日,南昌起义的枪声划破了夜空,粟裕作为起义军总指挥部警卫队班长,亲身参与了这场具有历史意义的战斗。起义军在南下广东的过程中,遭遇了敌人的围追堵截,损失惨重。但粟裕并没有被困难吓倒,他跟随朱德、陈毅转战闽粤赣湘边,保存了革命的火种。1928 年 1 月,粟裕又参加了湘南起义,随后跟随部队奔赴井冈山,与毛泽东领导的秋收起义部队胜利会师 。

土地革命,崭露头角

来到井冈山后,粟裕从基层军官做起,凭借着出色的军事才能和顽强的战斗意志,逐渐崭露头角。在井冈山的反 “会剿” 战斗中,粟裕充分展现了他的机智和勇敢。有一次,他带领着一个连执行任务,途中遭遇了数倍于己的敌人。粟裕冷静分析形势,利用地形优势,巧妙地设下埋伏,成功地击退了敌人,还缴获了大量的武器弹药 。

在中央苏区的历次反 “围剿” 战斗中,粟裕更是表现出色。他参与了第一次反 “围剿” 中的龙冈战斗,亲眼目睹了毛泽东、朱德指挥红军,采用 “诱敌深入” 的战术,一举歼灭国民党军张辉瓒部的全过程。这一战,让粟裕深刻领悟到了毛泽东军事思想的精髓,也为他日后的军事生涯奠定了坚实的基础。此后,粟裕又参加了多次反 “围剿” 战斗,在战斗中不断积累经验,提升自己的军事才能。他率领部队屡立战功,从连长逐渐晋升为营长、团长、师长,成为了红军中的一员猛将 。

1934 年,第五次反 “围剿” 失败,红军被迫进行战略转移。粟裕临危受命,担任红军北上抗日先遣队参谋长,随队出征。先遣队深入闽浙赣皖国民党统治的深远后方,试图吸引国民党军队的注意力,为主力部队转移争取时间。在艰苦的征战中,粟裕充分发挥了他的军事才能和领导能力,带领部队与敌人进行了多次激烈的战斗 。

1935 年 1 月,北上抗日先遣队在怀玉山区遭敌重兵包围,粟裕指挥先头部队浴血突围,转移至原闽浙赣苏区的德兴县广财山。然而,先遣队的主力部队却遭受了重创,军团长刘畴西、军政委员会主席方志敏等人不幸被俘,英勇就义。粟裕深知自己肩负的责任重大,他带领着突围出来的部队,继续坚持战斗。根据苏区中央分局的电令,粟裕以先遣队先头部队和突围部队为基础,组建了红军挺进师,他担任师长,刘英任政委。挺进师只有 500 余人,但他们却怀着坚定的信念,深入浙江境内,开展游击战争,创建根据地 。

浙江是国民党统治的腹心地区,反动势力强大,共产党的组织也基本被破坏。粟裕和他的挺进师面临着巨大的困难和挑战,但他们毫不畏惧。他们在浙西南地区辗转作战,忽南忽北,时东时西,搅得敌人十分惶恐。在斋郎战斗中,粟裕指挥挺进师以少胜多,击败了敌人的进攻,打开了进入浙西南开辟根据地的通道。此后,挺进师在浙西南地区广泛发动群众,开展土地革命,建立了革命根据地,让革命的火种在这片土地上熊熊燃烧 。

在三年的游击战争中,粟裕和他的部队经历了无数次的战斗和艰难险阻。他们缺衣少食,武器弹药匮乏,但他们始终坚持着,与敌人进行着顽强的斗争。粟裕创造性地运用游击战术,带领部队在敌人的包围圈中灵活穿插,不断打击敌人。他的军事才能和领导能力得到了充分的展现,也赢得了战士们的衷心拥护和爱戴 。

抗战烽火,中流砥柱

1937 年,全面抗日战争爆发,粟裕率领浙闽边抗日游击总队,从平阳县山门街开赴皖南,加入新四军的战斗行列。此时的粟裕,已经积累了丰富的战斗经验,他将在抗日战争的战场上,继续书写属于自己的传奇 。

1938 年 4 月,粟裕奉命组建新四军先遣支队,担任司令员兼政委,向苏南敌后执行侦察任务。这是一项艰巨而又重要的任务,苏南敌后是日军的占领区,敌情复杂,环境险恶。但粟裕毫不畏惧,他带领着先遣支队,深入敌后,搜集日军情报,调查社会情况,为主力部队进入江南敌后做充分准备 。

在执行侦察任务的过程中,粟裕敏锐地察觉到,江南人民迫切需要一场胜仗来激发抗日热情,坚定胜利信心;新四军将士也需要一场胜仗来显示战斗威力,狠杀日军气焰。于是,他开始寻找合适的战机,准备给日军来一次沉重的打击 。

机会终于来了。粟裕接到军部转来的国民革命军第 3 战区命令,要求其 3 日内完成破坏南京到镇江间铁路的任务,以阻击京、沪之敌。粟裕把目光定在了镇江西南的韦岗,这里是南京到镇江之间的交通要点,日军车辆往来频繁,而且四周岗峦起伏,树林茂密,道路狭窄,是一个打伏击的理想地方 。

为确保首战必胜,粟裕派人多次去韦岗一带侦察敌情,并进行了周密的部署。6 月 15 日,先遣支队在下蜀街完成破坏铁路的任务后,于午夜冒雨从下蜀后山出发,次日凌晨到达韦岗以南的赣船山口预定伏击阵地,等待日军汽车运输队的到来。17 日 8 时许,日军 30 余人分乘五辆汽车,由镇江方向大摇大摆驶来。当车队进入伏击圈后,粟裕大喊一声 “打!”,我军将士们机枪、步枪、手榴弹一起猛烈向敌人开火。日军惊慌失措,仓促应战,负隅顽抗。先遣支队利用有利地形地物占领制高点,对顽抗的日军进行瞰制射击。这时,冲锋号响起,粟裕带领将士们冲下山坡,与日军进行厮杀。激战半个小时后,剩余的十几个日军见势不妙,架着伤员,爬上其中一辆汽车,落荒而逃 。

这场战斗,击毙日军少佐土井、大尉梅泽武四郎以下 13 人,伤日军 8 人,击毁汽车 4 辆,缴获长短枪 20 余支及军用品一部,取得了一次干净利落的胜利。韦岗伏击战的胜利,打破了日军 “不可战胜” 的神话,极大地鼓舞了江南人民团结起来抗日的热情和信心,也为新四军在江南地区的发展奠定了基础。陈毅司令员听取战斗汇报后,当即口占一首七绝,以志欣慰之情:“故国旌旗到江南,终夜惊呼敌胆寒;镇江城下初遭遇,脱手斩得小楼兰 。”

此后,粟裕又指挥了一系列战斗,如 1939 年的水阳镇伏击战、横山战斗、奇袭官陡门等,都取得了辉煌的战果。这些战斗的胜利,不仅打击了日军的嚣张气焰,也提高了新四军的威望,为创建和巩固抗日根据地作出了重要贡献 。

1940 年,粟裕参与指挥了著名的黄桥战役。当时,国民党顽固派韩德勤部,约有 3 万余人,突然对新四军发起进攻。粟裕指挥新四军 7 千余人,采取诱敌深入、各个击破的战术,与敌人展开了激烈的战斗。在战斗中,粟裕充分展现了他的军事才能和指挥艺术,他巧妙地利用地形和敌人的弱点,集中兵力,对敌人进行分割包围,逐一消灭。经过数日的激战,新四军最终歼灭国民党军队 1.1 万人,挫败了国民党顽固派对新四军的进攻。黄桥战役的胜利,奠定了苏北抗日根据地的坚实基础,打开了华中抗战的新局面 。

1941 年 1 月,震惊中外的皖南事变发生,新四军军部及所属部队遭到国民党军队的突然袭击,损失惨重。在这危急关头,粟裕临危受命,担任新四军第一师师长,肩负起了重建新四军、坚持华中抗战的重任。他带领着第一师,在苏中地区与日军展开了艰苦卓绝的斗争。面对日军的疯狂 “扫荡” 和残酷的 “清乡”,粟裕创造性地提出了 “敌进我进” 的战略方针,带领部队深入敌人后方,开展游击战争,不断打击敌人 。

在苏中地区,粟裕指挥部队进行了多次反 “扫荡” 和要点争夺战,如 “七保三仓”“五保丰利” 等战斗,毙伤日军 800 多人,伪军更多,有效地保卫了根据地的安全。1944 年 3 月,粟裕组织指挥了车桥战役。车桥是日军在苏中地区的重要据点,工事坚固,防守严密。粟裕经过周密侦察和分析,制定了大胆的 “掏心战术”,决定绕开敌人正面防御,直插敌人心脏。战斗打响后,粟裕指挥部队迅速突破敌人外围防线,直捣车桥镇。面对我军的凌厉攻势,日伪军被打得措手不及,溃不成军。此次战役共歼灭日军三泽大佐以下官兵 460 余人、伪军 480 余人,摧毁日军碉堡 50 座,取得了辉煌的胜利 。

车桥战役的胜利,是粟裕军事指挥艺术的一次精彩展现,它不仅极大地鼓舞了苏中地区军民的抗日信心,也为新四军在华中地区的战略反攻奠定了基础。此役过后,日军在苏中地区的统治开始动摇,新四军的根据地得到了进一步的巩固和扩大 。

解放战争,决胜千里

苏中战役:七战七捷

1946 年,蒋介石悍然撕毁和平协议,发动全面内战。苏中解放区,这个与国民党统治中心南京、上海仅一江之隔的地方,成为了蒋介石的心腹大患。他任命李默庵为第一绥靖区司令长官,集结了 12 万兵力,妄图一举攻占苏中解放区 。

面对国民党的汹汹来势,粟裕奉命指挥华中野战军迎战。当时,华中野战军仅有 3 万余人,兵力悬殊巨大。但粟裕并没有被敌人的气势所吓倒,他深入分析了敌我双方的情况,认为苏中解放区是老根据地,民心稳固,部队熟悉地形民情,补给也更为方便。于是,他向中央军委提出了在内线作战的建议,得到了中央的批准 。

7 月 13 日,苏中战役正式打响。粟裕采用 “攻其不备” 的战术,指挥部队突然对泰兴、宣家堡的国民党军第 83 师发起攻击。这两个地方被第 83 师的两个团占领不久,工事并不坚固,且该师战力较强,所部十分骄横,粟裕断定打它可以出其不意。战斗打响后,华中野战军迅速突破了敌人的防线,仅用了一天多的时间,就歼灭了敌军 3000 余人,取得了宣泰战斗的胜利 。

首战告捷后,粟裕并没有给敌人喘息的机会。他敏锐地察觉到,国民党军在宣泰战斗失利后,必然会调整部署。于是,他果断决定迅速集中主力东调,绕到第 49 师侧后,在如皋附近攻击第 49 师。这一行动果然出其不意,国民党军被打得措手不及。华中野战军乘胜追击,在如南战斗中,又歼灭了国民党军 1 万余人 。

此后,粟裕带领华中野战军,在苏中地区与国民党军展开了一系列激烈的战斗。他灵活运用战术,时而声东击西,时而围点打援,打得国民党军晕头转向。在海安战斗中,粟裕指挥部队以少量兵力坚守阵地,成功牵制了国民党军的大量兵力,为主力部队的转移和休整赢得了时间。随后,他又指挥部队发起了李堡战斗、丁堰战斗、如黄路战斗和邵伯战斗,均取得了辉煌的胜利 。

在短短的一个半月时间里,粟裕指挥华中野战军七战七捷,共歼灭国民党军 5 万余人,创造了以少胜多的光辉范例。苏中战役的胜利,极大地鼓舞了全国军民的信心,也为解放战争的胜利奠定了坚实的基础 。

孟良崮战役:“百万军中取上将首级”

1947 年,国民党军队对山东解放区发动了重点进攻,妄图消灭华东野战军,夺取鲁中沂蒙山区的革命根据地。蒋介石亲自指挥,调集了 24 个师、60 个旅,约 45 万人的兵力,以 “五大主力” 中的 “三大主力”,即整第 74 师、整编第 11 师和第 5 军为核心,组成 3 个兵团,气势汹汹地向山东解放区扑来 。

面对敌人的强大攻势,华东野战军司令员陈毅、副司令员粟裕沉着应对。他们积极寻找战机,试图打破敌人的进攻。然而,国民党军队接受了以往被我军各个歼灭的惨痛教训,采取了 “密集靠拢,稳扎稳打,逐步推进,避免突出” 的战略部署,使得华东野战军在一段时间内难以找到歼敌的机会 。

5 月 10 日,战机终于出现。国民党军第 7 军和第 48 师率先出动,企图侵占沂水城。粟裕敏锐地察觉到,这是一个分割敌人、各个击破的好机会。于是,他建议华东野战军攻打这两支敌军。然而,就在部队准备行动时,粟裕又得到了一个重要情报:国民党军整编第 74 师正在坦埠以南的地方整编,汤恩伯命令其在 11 日进攻坦埠,负责主攻,整编第 25 师和第 38 师在左右侧协助 。

粟裕经过深思熟虑,决定改变作战计划,集中兵力先歼灭整编第 74 师。整编第 74 师是国民党的 “王牌军”,装备精良,战斗力极强,号称 “五大主力之首”。但粟裕认为,该师虽然强大,但也存在弱点。它的重装备在崎岖的山路面前反而成了累赘,而且师长张灵甫年轻气盛,性格傲慢,与其他国民党部队之间矛盾很深。如果对这支部队进行突袭,其他部队很可能不会立刻增援 。

于是,粟裕决定采用 “猛虎掏心” 的战法,出其不意,用中间突破对中间突破打掉第 74 师。他以陶勇和许世友的第 4、第 9 两个纵队正面攻击;以叶飞的第 1 纵队插入第 74 师左翼,切断 74 师与 25 师的联系,阻击第 65 师,从左侧后攻击第 74 师;以王建安的第 8 纵队插入第 74 师右翼,切断其与第 83 师的联系,从右侧后进行攻击;隐蔽在鲁南的王必成第 6 纵队,昼夜飞兵急驰 130 公里山路,北上袭占垛庄,堵敌南逃,完成合围 。

5 月 13 日,战斗正式打响。华东野战军各部迅速行动,对整编第 74 师形成了包围之势。张灵甫发现被包围后,急忙向蒋介石求援。蒋介石得知后,严令周边部队迅速增援,企图内外夹击,消灭华东野战军。然而,国民党军队内部矛盾重重,各部队为了保存实力,行动迟缓,未能及时赶到 。

在激烈的战斗中,华东野战军全体将士发扬了英勇顽强的战斗精神,不顾敌人的猛烈炮火,向孟良崮发起了一次次冲锋。经过三天三夜的激战,华东野战军终于在 5 月 16 日成功攻克孟良崮,全歼国民党整编第 74 师及整编第 83 师一个团,共计 3.2 万余人,击毙师长张灵甫 。

孟良崮战役的胜利,一举扭转了华东战局,沉重打击了国民党军队的嚣张气焰,极大地鼓舞了全国军民的信心。陈毅司令员兴奋地说:“我们就是要有从百万军中取上将首级的气概!” 粟裕也凭借着这场战役,展现了他卓越的军事指挥才能,成为了当之无愧的战神 。

淮海战役:以少胜多的奇迹

1948 年,解放战争进入了关键时期。粟裕敏锐地察觉到,战略决战的时机已经成熟。他向中央军委提出了举行淮海战役的建议,得到了中央的批准。随后,他又根据战场形势的变化,提出将战役规模扩大,由原来的 “小淮海” 发展为 “大淮海”,得到了毛泽东等中央领导人的高度重视 。

11 月 6 日,淮海战役正式打响。粟裕指挥华东野战军 16 个纵队,与刘伯承、陈毅、邓小平指挥的中原野战军 7 个纵队,以及地方武装,共同对国民党军发起了攻击。当时,国民党军在徐州地区集结了 80 万兵力,企图凭借优势兵力和坚固工事,与解放军进行决战 。

面对强敌,粟裕制定了周密的作战计划。他首先指挥华东野战军迅速出击,包围了国民党军黄百韬兵团,并在碾庄地区将其全歼。随后,他又指挥部队与中原野战军密切配合,对国民党军黄维兵团进行了围歼。在战斗中,粟裕充分发挥了他的军事智慧和指挥才能,灵活运用战术,不断调整作战部署,使国民党军陷入了被动挨打的局面 。

为了阻止国民党军的增援,粟裕还指挥部队在徐东地区进行了激烈的阻击战。面对国民党军的疯狂进攻,华东野战军将士们毫不畏惧,顽强抵抗,坚守阵地。他们用血肉之躯筑起了一道钢铁长城,为战役的胜利做出了巨大的贡献 。

经过 66 天的激战,淮海战役以解放军的胜利而告终。此役,共歼灭国民党军 55 万余人,解放了长江中下游以北的广大地区,为解放战争的胜利奠定了坚实的基础。淮海战役的胜利,是粟裕军事生涯的巅峰之作,也是中国解放战争史上的一座丰碑 。

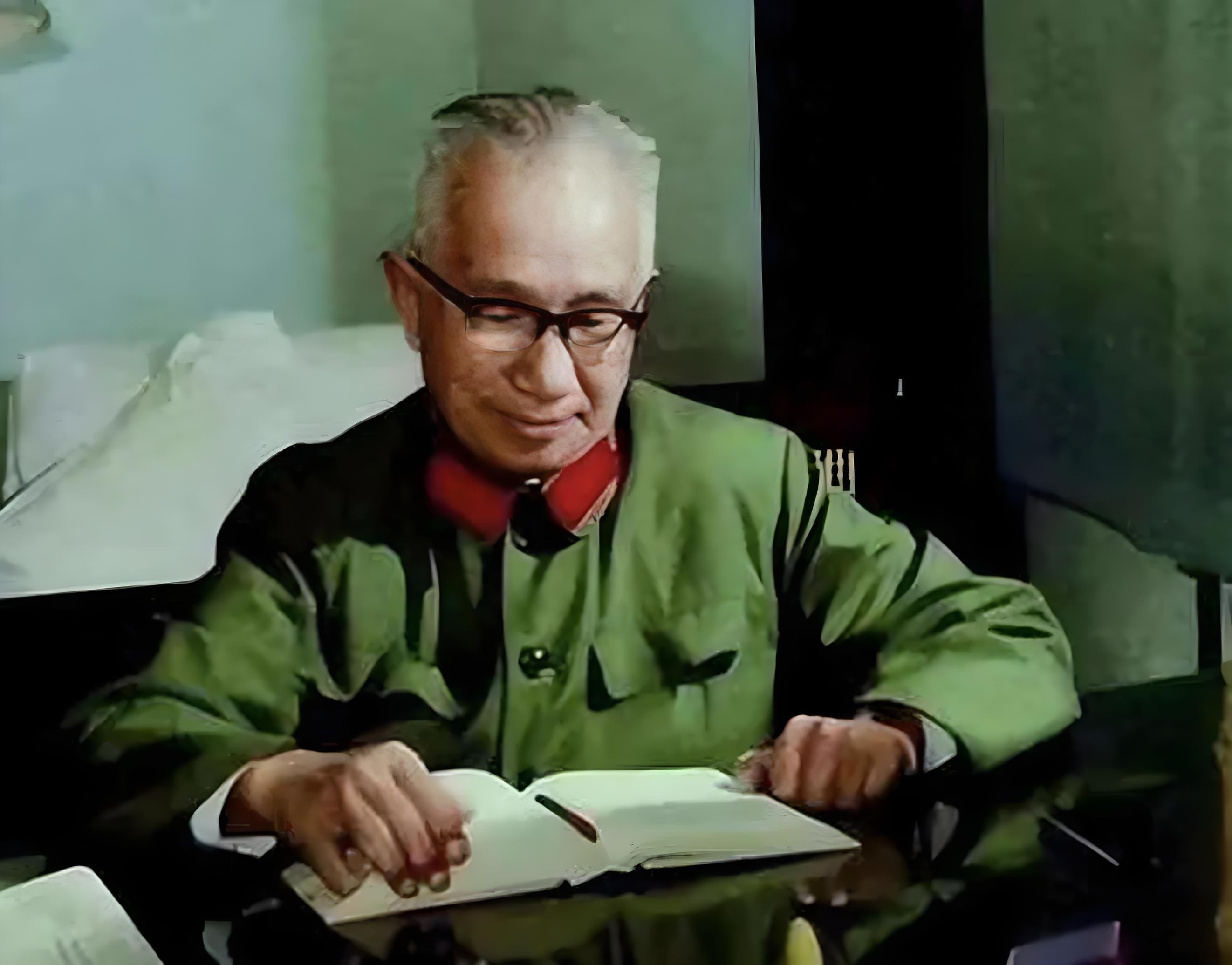

居功至伟,淡泊名利

新中国成立后,粟裕并没有停下他为国家和人民奋斗的脚步。他先后担任中国人民解放军总参谋长、国防部副部长等重要职务,继续为国防事业贡献着自己的力量。在军队建设方面,粟裕倾注了大量的心血。他深知现代化建设对于国防事业的重要性,因此积极推动军队的现代化改革 。

他组织开展了一系列军事理论研究和实践探索,为军队的现代化建设提供了理论支持和实践指导。他还注重培养军事人才,亲自参与军事院校的教学和管理工作,为军队培养了一批又一批优秀的军事人才 。

1955 年,中国人民解放军实行军衔制。毛泽东主席考虑到粟裕的资历、威望和战功,提出要给他授予元帅衔。然而,粟裕却坚持辞让,他认为自己的功劳和贡献与其他元帅相比还有差距,而且他更希望把机会让给那些在革命战争中做出更大牺牲的同志 。

粟裕的这一行为,体现了他淡泊名利、无私奉献的高尚品质。他的这种精神,也赢得了广大官兵和人民群众的尊敬和爱戴。最终,粟裕被授予大将军衔,成为了开国十大将之首 。

结语:永远的战神

粟裕的一生,是为国家和民族的解放事业不懈奋斗的一生。他在战场上的卓越表现,让他成为了当之无愧的战神。他的军事成就,不仅仅是个人的荣耀,更是中国革命胜利的重要支撑 。

他的军事思想和战略战术,对后世产生了深远的影响。他善于分析战场形势,灵活运用战术,敢于创新,这种精神激励着一代又一代的军人不断进取。他的战斗精神和顽强意志,也成为了中国军人的宝贵财富,激励着我们在面对困难和挑战时,勇往直前,永不退缩 。

粟裕虽然已经离开了我们,但他的功绩和精神将永远铭刻在人们心中。他是中国人民的英雄,是中华民族的骄傲。让我们永远缅怀这位伟大的将领,传承他的精神,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗 。