天津市17个县级以上政区地名由来

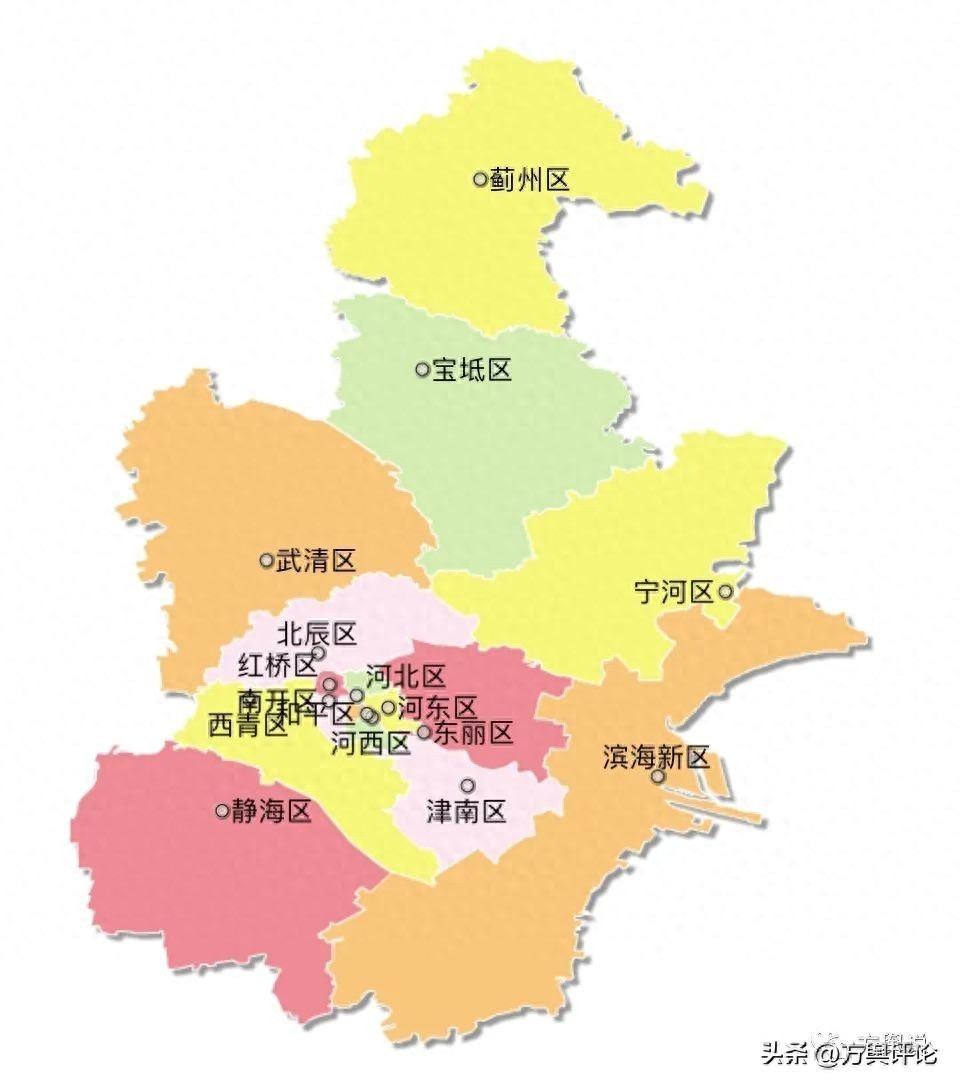

按区划代码顺序(民政部区划平台2023年底资料),介绍天津市所有县级以上政区地名由来。

天津市辖16市辖区,共计17个县级以上政区地名。

本文为汇集网络资料而成,说法不一,笔者取舍未必合理,且内容繁杂,十分耗时,作为网文,并未进行逐一考证。如有不同见解,请留言说明,以作下一版改进。

天津市

初名直沽塞,元代延祐三年(1316年)按照“海滨津渡”的意思,改海津镇。明初燕王(朱棣)扫北时,曾巡视海河西岸,又争夺帝位,从直沽河南下。于是海津镇改名为天津,意思是“天子的津渡”。1404年,“首建天津及左右三卫以防御之”,故名天津卫。弘治三年(1490),设天津道。清雍正三年(1725),改天津卫为直隶州,九年(1731),升州为府,并设天津县,为府治。1928年6月,设立天津市。

和平区

1956年,设和平区。因境内的和平路为名。

河东区

1956 年,设河东区。因地处海河之东而得名。

河西区

1956 年,设河西区。因地处海河之西而得名。

南开区

1956年,设南开区。因地处天津城南的开洼地带,故名“南开”。

河北区

1956年,设河北区。因地处海河之北而得名,也有说法是因位于金钟河现金钟河大街以北。

红桥区

1956年,设红桥区。因横跨子牙河上的大红桥得名。

东丽区

1955年,设东郊区。1992年,改为东丽区。因境内有东丽湖而得名。

西青区

1953年,设西郊区。1992年,改为西青区。以境内的西青道(天津西站到区政府杨柳青镇的公路)为名。

津南区

1962年,设南郊区。1992 年,改为津南区。因地处天津市南部而得名。

北辰区

1955 年,设北郊区。1992 年,改为北辰区。因地处天津市北部而得名。北辰,指北极星。《尔雅·释天》:“北极谓之北辰。”

武清区

因境内有清河而得名。也有说是取 “武功廓清”之意命名的。汉置泉州、雍奴二县,北魏太平真君七年(446),撤掉泉州县并入雍奴县。唐朝天宝元年(742年 ) ,雍奴县更名武清县,2000年,撤武清县,设立武清区。

宝坻区

《日下旧闻考》载金代刘晞颜《新建宝坻县记略》:“谓盐乃国之宝,取如坻如京之义,命之曰宝坻。”古时此地盐业(当时的盐被当成“国之宝”) 兴盛,加之地处水中高地(称为“坻”)。 故名 “宝坻”。金大定十二年(1172),划香河县东部一万五千家,始设宝坻县。承安三年(1198)升为盈州。金泰和四年(1204年) ,置宝坻县。2001年 ,撤宝坻县,设立宝坻区。

滨海新区

2009年 ,塘沽区、汉沽区、大港区合并为滨海新区。因全境地处渤海之滨而得名。

宁河区

清朝雍正九年(1731年),析宝坻县置宁河县,此处多水患,故取 “河水宁静”之意命名为“宁河”。2015年,撤销宁河县,设立宁河区。

静海区

西汉时期置东平舒县。北宋大观二年(1108),置靖海县,治所涡口寨(即今静海镇)。北宋政和三年(1113),并入乾宁县(即今青县)。金明昌四年(1193),以窝子口置靖海县,地濒海,故名。元代并入会川县,寻复置。明洪武元年(1368),改“靖”为“静”,称静海县。2015年,撤销静海县,设立静海区。

蓟州区

为地名迁徙。春秋时期为无终国地,秦置无终县。北魏时期置渔阳郡,郡治由渔阳移至无终县。隋大业末改渔阳县,唐开元十八年(730),置蓟州治此。1913年,改为蓟县。2016年,撤销蓟县,设立蓟州区。