3步解锁“明心见性”:古人智慧如何治愈现代焦虑”

放下手机游戏的年轻人,突然感到一阵空虚;事业有成的企业家在酒局散场后,盯着电梯镜子里的自己发呆。这种“不知道自己到底要什么”的迷茫,其实古人早有解药——明心见性。

这听起来玄乎的四个字,既不是鸡汤也不是玄学,而是一套让中国人用了两千年的“心灵使用说明书”。它教我们像擦镜子一样擦亮内心,看清自己最真实的样子。

一、什么是“明心见性”?

通俗地说,明心见性就是“看清自己的真心,发现本来的个性”。

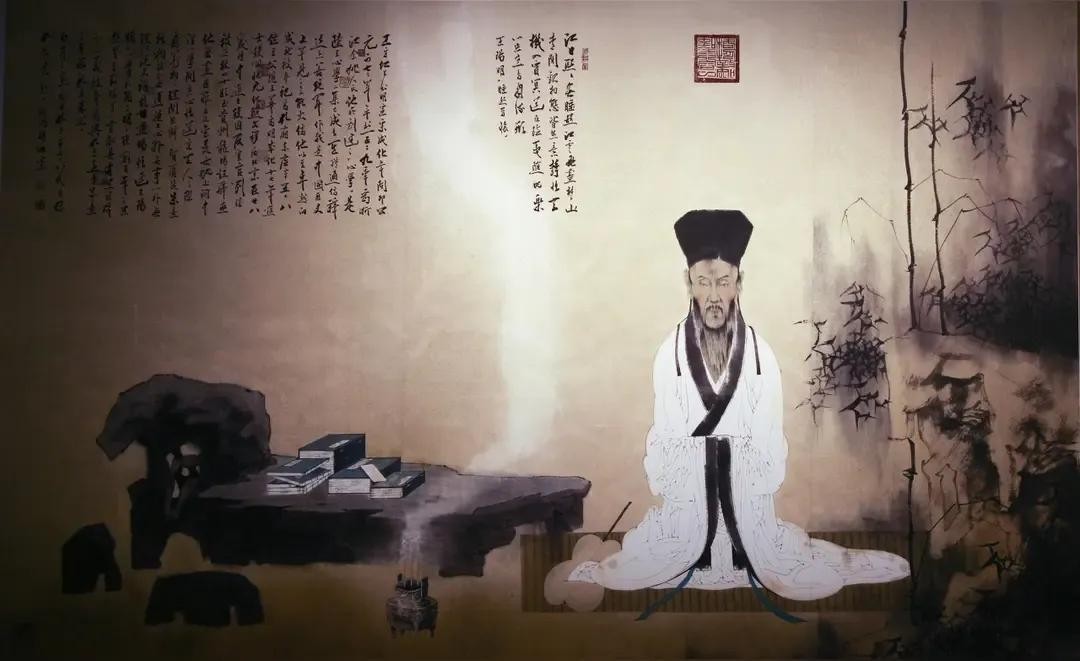

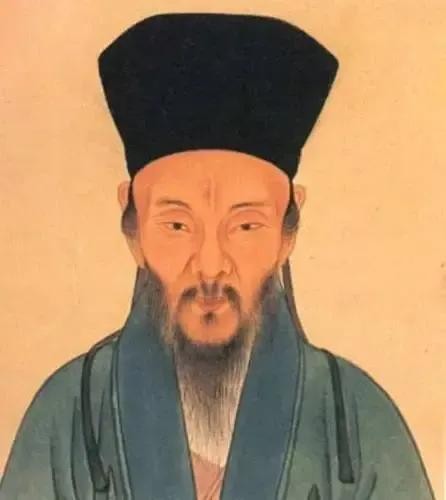

儒家大师王阳明曾打过一个比方:我们的心就像一面镜子,但被灰尘(杂念、欲望、偏见)遮住了。所谓“明心”,就是擦镜子;而“见性”,就是看到镜子原本照天照地的功能。

比如你在地铁上看到老人,第一反应是让座,但转念一想“别人会不会觉得我装好人?”

这个纠结的过程,就是心被灰尘蒙蔽的表现。而“明心见性”要做的,就是找回那个最初想助人的纯粹善意。

二、三个关键词,拆解明心见性的千年智慧

1. “明”非聪明,而是清醒

古人说“明镜止水”,重点不在镜子多亮,而在水面不波动。就像你刷短视频停不下来时,突然意识到“我这是在浪费时间”——这个“意识到”,就是“明心”的开始。

2. “心”非心脏,而是本能

孟子说小孩掉井里,所有人都会下意识去救。这种不假思索的反应,就是“心”在说话。现代人做重大决定前,试试关掉大脑的利弊分析,听听心里第一个声音。

3. “见性”非算命,而是照镜子

禅宗六祖慧能大字不识,却因一句“本来无一物”得道。这说的不是躺平,而是看清自己“天生适合做什么”。就像有人天生爱画画,非要当会计,活成拧巴的麻花。

三、现代人如何实践?试试这三招

1.留白练习

每天抽5分钟静坐,不想“我应该做什么”,只听“我想做什么”。华为高管在“至暗时刻”集体读《大学》,用的就是这招。

2.小事验心

外卖小哥说“注意烫”,你脱口而出的“谢谢”是真心的吗?微信秒回领导却已读不回父母时,你的心在说什么?

3.对标古人

文天祥在牢里写下《正气歌》,王阳明被贬贵州龙场反而悟道。下次遇到糟心事,别急着吐槽,想想:“这事能帮我‘擦镜子’吗?”

四、为什么今天更需要“明心见性”?

大数据比你更懂你的购物车,AI能模仿你的笔迹,但只有你能回答:“我是谁?”

杭州95后女孩放弃高薪开茶馆,她说:“以前活成别人眼里的PPT,现在才像个人。”这种觉醒,正是“明心见性”的现代版。

心理学家荣格说:“往外看的人做梦,往内看的人觉醒。”“明心见性”不是要你修仙,而是教你在信息爆炸的时代,找到那盏不靠充电的“心灯”。

下次焦虑时,记得王阳明那句“你未看此花时,此花与汝同寂”。世界的样子,取决于你的心是否透亮。所谓修行,不过是把蒙在心上的外卖单、KPI、攀比心一张张撕掉,露出底下那张写着“我想好好生活”的便签纸。