第四次长沙会战为何失败?

第四次长沙会战为抗日战争末期的大型战役之一,是指1944年(民国33年)5月至8月,在中国抗日战争的豫湘桂战役中,中国第9战区部队在湖南长沙、衡阳地区对日军进行的防御战役。从5月27日到6月19日,中日双方以争夺长沙为目标在湖南北部地区作战。攻击的日军人数约有36万,守势的中国国军约有30万。6月16日,逼近长沙的日军开始向长沙城区猛攻,6月19日中国军队撤退,日本攻陷长沙。

横山勇破了薛岳的天炉战法。不过这不应该是主要因素。我认为第四次长沙会战失败的原因跟参谋长有关系。

在这之前,我们先了解一下薛岳吴逸志。

薛岳

不用多说,第三次长沙会战,天炉战法大破敌军。一下子让老虎仔的名号更响了,这下有点飘飘然了。有自信是好事,自信过头了却不是好事!在电视剧长沙保卫战中评价薛岳“很有军事才干!缺点容易骄傲!”

自信过头的薛岳除了少数几个人的话,谁都听不进去。总结就是“不听不听,全当王八念经。”但是有一个人例外。

吴逸志

第九战区参谋长。薛岳的搭档,老同学!

吴逸志和薛岳两人是保定军校学习时期的同学,两人年龄相似,一起学习,后来又一同参与作战,并肩合作多年,关系基本算得上是情同手足,恰似老兄弟老朋友一般了,这也是薛岳能够一直和吴逸志共事的主要原因。有点跟李云龙赵刚一样了。尿不到一个壶里。不但无法成为搭档。反而会适得其反!

这不,吴逸志这个战区参谋长闲来无事,就写了一篇名为《论亚洲战场的重要性》的论文,随即呈报给远在重庆的蒋介石“御览”。

蒋介石当时可能都没有仔细看吴逸志所写的文章,为了鼓励将领保持善于思考的好习惯,蒋介石在文章上专门批字鼓励了一番吴逸志,谁曾想身为中将参谋长的吴逸志在看到蒋介石的批复之后,颇为高兴,一时间竟有些迷失自我。就是这篇文章惹出大事来了!

吴逸志写的这篇文章经不起推敲,有很多错误的。

吴逸志在兴奋之余,竟然一时间头脑发热,将这篇文章托外交部工作的表弟转给美方军事将领看看,也许是巧合,这篇文章辗转多处,居然去到当时美国总统罗斯福手里,罗斯福估计抱着和蒋介石相似的心态,对这篇文章内容并没有仔细审阅,只是为了保持国民政府和美国之间的关系,罗斯福专门写了一封回信给吴逸志,说会让参谋长联席会议专门研究一下他文章中提到的一些方案。

很明显罗斯福这句话就是一句客套话而已,可是在当时那种特殊的历史背景以及吴逸志特殊的心态下,他居然将罗斯福的回信信以为真,天真地以为自己的这篇文章会引起罗斯福乃至美方的重视。

吴逸志在兴奋之余,立即打电话把这件事情告诉了蒋介石,他认为蒋介石应该会表扬自己,谁曾想这次吴逸志触及了蒋介石的底线,他兴高采烈汇报完情况之后,得到的回复是:“免职,交由军法执行总监部严办”。好在薛岳跟吴逸志关系好,没有军法审判。只是被闲置起来了。

新来的参谋长叫赵子立。是黄埔军校的,不得不说,这个人有能耐,军事才干也不错,后来他就是第九战的参谋长。只是两人一股火药味一点就爆炸。能合作好才怪!

不过也没办法,吴逸志调走了。跟赵子立搭档也是无奈。

薛岳此举,一方面是考虑到赵子立多多少少和自己还有一些交情,算是自己人,在平时的工作中,好歹他还会听从自己安排,另一方面是薛岳也有自己的私心,要是不推荐赵子立担任战区参谋长一职,万一蒋介石空降其余亲信人员来担任,那对于薛岳而言就更加糟糕了。赵子立提拔的越高,就有点跟薛岳唱反调。抬杠。

直到1944年,赵子立收到情报,日军有可 能进攻长沙。立刻报告薛岳。薛岳第一个反应就是“老子不听!全当王八念经。老子有天炉战法,谁怕谁啊!小日本来多少杀多少!”换成吴逸志不会这样。好歹是同窗。这里先来认识一下天炉战法。

在预定之作战地,构成纵深网形据点式阵地,配置必要之守备部队,以伏击诱击侧击截击尾击堵击诸手段,逐次消耗敌力,挫其锐气,然后于决战阵地使用优越之兵力,实行反击及反包围,予敌以歼灭打击,盖为后退决战方法,因敌之变化而变化之歼敌致胜新方略,如炉溶铁,如火炼丹,故名”说白了,就是诱敌深入!

横山勇破了天炉战法,

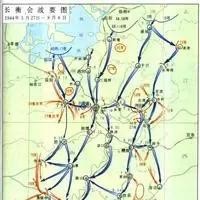

第四次长沙会战示意图

横山勇一改日军过去孤军深入的做法,将攻击部队分成了两个梯队,轮番向国军猛攻,同时在左右两翼都部署了精干师团进行掩护。面对波浪形持续进攻的日军,国军正面阻击部队根本就抵挡不住,随后长沙沦陷。

总的来说,就是薛岳“不听不听!全当王八念经。”当有人报告日军有可能进攻长沙。薛岳不重视。等日军进攻长沙时还用天炉战法。没想到被破了。如果换成吴逸志。薛岳多少会听。去改变战术。长沙不可能失守。就算失守也不可能失败的这么快。第九战区部队肯定听从吴逸志的安排。薛岳呢,也不会说啥的。