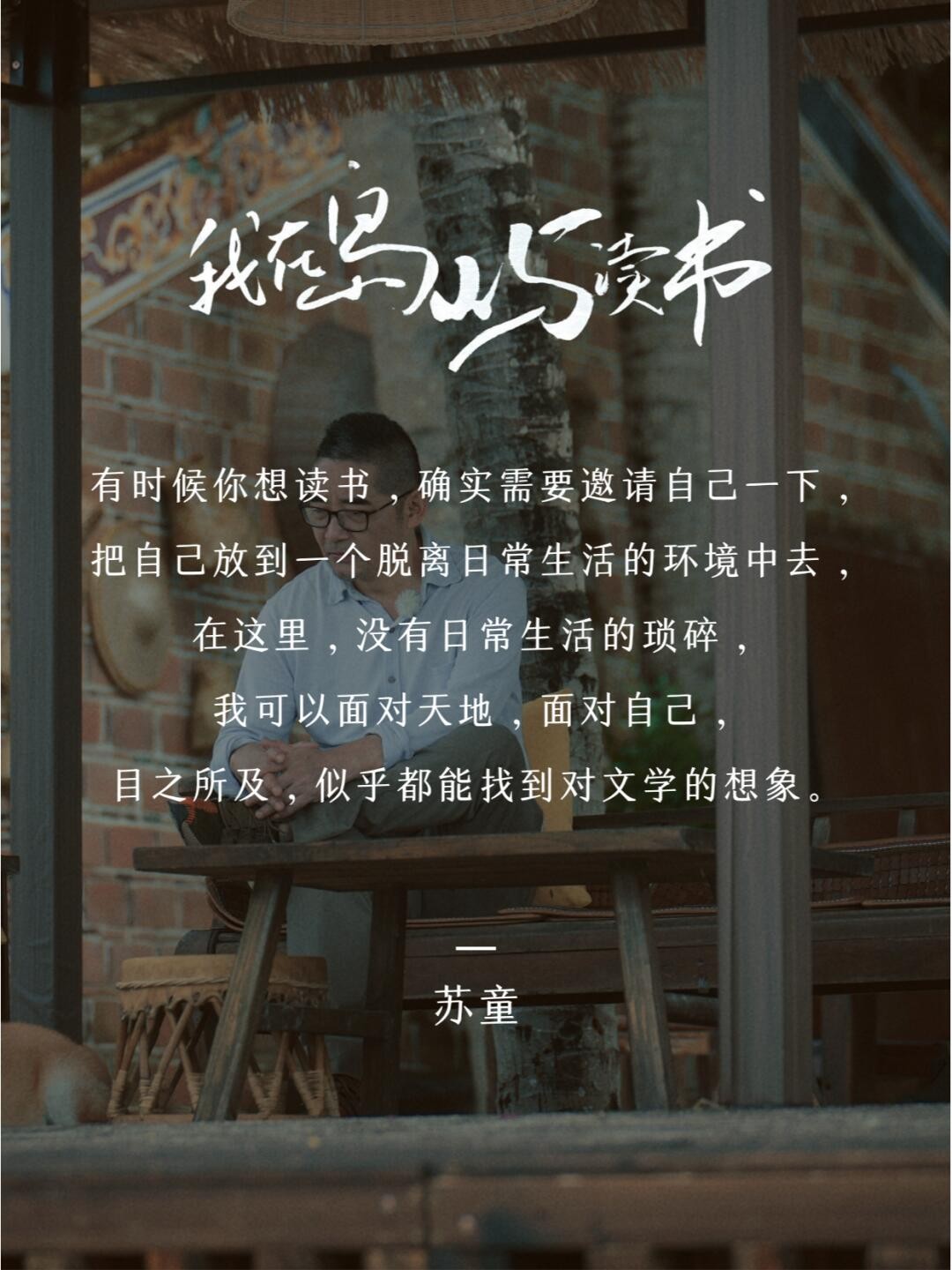

每天认识一位作家——苏童

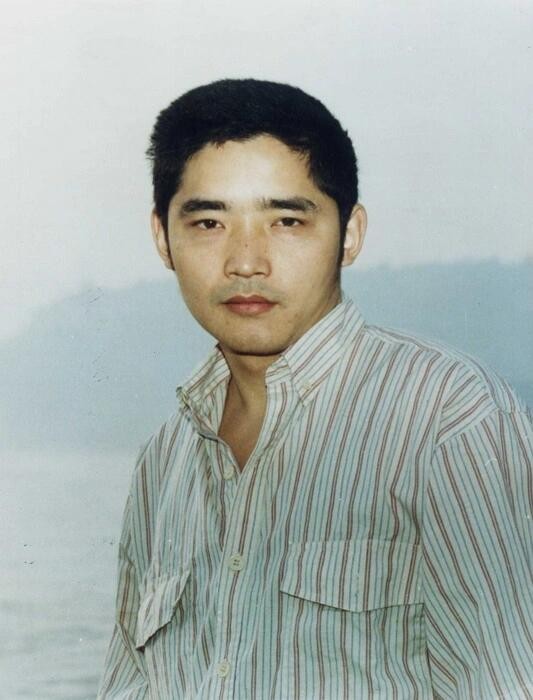

苏童(本名童忠贵)是中国当代作家,1963年生于江苏省苏州市,是先锋文学的重要代表。苏童以小说见长,他的作品多以江南水乡为背景,突破独特的叙事方式和细腻的笔触,深刻地探索家庭、人性与社会变迁的复杂关系。

代表作品

《妻妾成群》

是苏童的明星作品,讲述了20世纪20年代中国封建家庭中的一个,围绕一个富家少爷和四位妻妾的爱恨纠葛。本作品改编为电影《大红灯笼》小说《高高挂》由张艺谋执导,获得国际影坛广泛赞誉。《米》

以主人公“五龙”的视角,呈现了一个普通农民在时代洪流中的命运沉浮,是对生存本能和人性深处黑暗的深入剖析。《河岸》

苏童绘画描绘了社会变革中个人的迷茫与挣扎,曾荣获英国“曼亚洲文学奖”。《1934年的逃亡》

通过江南地区乡村生活的细节,讲述了普通人在命运面前的挣扎与对自由的向往。《碧奴》

以传统家庭伦理为背景,揭示人性深处的欲望与挣扎。

文学风格

苏童的作品以细腻的记述、深刻的人性刻画和强烈的象征意义。他擅长通过日常生活的细节,体现社会动荡和个体的内心挣扎。他的语言风格简洁优美,常以冷静而略带疏离的语言调节处理复杂的情感和伦理问题。

主题思想

少年创伤

苏童往往不完整地描写少年的生活,即描写少年生活中的几个点或是一个阶段,而且这些都是围绕着成长的话题。苏童感受最深的是从少年步入成年这个重要阶段,也是包含着无尽话题的部分。苏童笔下的成长故事多半是充满了遗憾、痛苦、忧伤的,很少看到成长给人带来的希望和愉悦,成长在他笔下的孩子们眼中似乎并不怎么让人羡慕。他笔下的少年很少能在成长中感受到生命的动力,相反,他们多表现出来一种过早的生命的萎缩、青春的凋谢 。

苏童不仅要记录童年生活,更倾注了他的个人体验。作家忧郁而充满想象力的童年可能对生活有过许多美好的想象,但是疾病的折磨又使他不能尽情地享受童年的乐趣,他深深地体会到不快乐的童年是很大的遗憾。所以他的以少年成长为主题的作品除了自由的生活,更多的是难以忘怀的伤痛 。

苏童的笔下青春显示出残酷,除了受到成人世界的各种有意无意的、心灵的伤害,有一种伤害是要单独拿出来讨论的,那就是肉体的伤害,并且这种伤害不仅来自成人,更有同龄人的加害者。这种肉体的伤害来的突然、强烈,甚至有时是致命的,常常有令人战栗的感觉。所以这种伤害不仅是在身体上,同时也烙印在他们的心里 。

性悲剧

苏童往往讨论现实生活中女性与男性的复杂关系。作者把写作重点放在了女性身上,表现她们各自的地位、权力、欲望、为了维护自己的地位采取的各种手段、她们的结局,作者通过对她们之间的关系的表现来更深层地挖掘女性的命运。作者也意不在于表现封建制度压迫下的痛苦命运,抨击旧社会的黑暗,抒发女性身不由己的哀怨,而是关注女性自身在人生的战场上的姿态,通过揭示出女性的真实处境, 昭示了女性在传统社会悲剧生活的必然性。

人性暴力

苏童很喜欢在小说中谈论人性,尤其喜欢谈人性中的负面因素,经常把笔触伸向人性恶那里。如果说人性本无善恶之分,那么人性应该朝向善恶两面,可是在苏童的小说中很多人物不是可恶,就是可恨。暴力是苏童特别喜欢说的话题,他的小说中到处充斥着暴力,书中人物经常遭受暴力的威胁。暴力可以很好地表现苏童人性恶的观念,在很多作品里暴力是推动故事发展的动力,那些人们频繁地使用着暴力,不仅仅是大人,还有孩子。

苏童的小说中与暴力联系最为紧密的就是复仇,人性在仇恨的压榨下只剩下了冷酷和暴力,暴力是最彻底的复仇方式,是苏童小说中人物的首选。苏童在他的作品中写了不少复仇的故事,但是在这里少了传统复仇文学所负载的各类崇高意义。某种意义上讲仇恨只是作者的刻意安排的动机,作者认为暴力就是人的本性,只要有一点动因就会一发不可收。在他的作品中,人们会看到很多无端的仇恨,或者为了一点仇恨就展开疯狂的报复

苏童是中国当代文学的重要代表之一,他的作品超越了单纯的地域叙述,体现了对人性、社会和历史的深刻洞察。他的作品被翻译成多种语言,在国际文坛也获得了不少成就,例如:《河岸》英国“曼亚洲文学奖”;而《妻妾成群》由张艺谋改编的电影《大红灯笼高高挂》使他的名字走向世界。

苏童被认为是先锋文学的重要作家之一,他的叙事风格、对传统伦理的挑战以及对人物心理的深刻绘画,不仅影响了中国当代文学的发展,也引发了关于家庭、历史和命运的普遍思考。