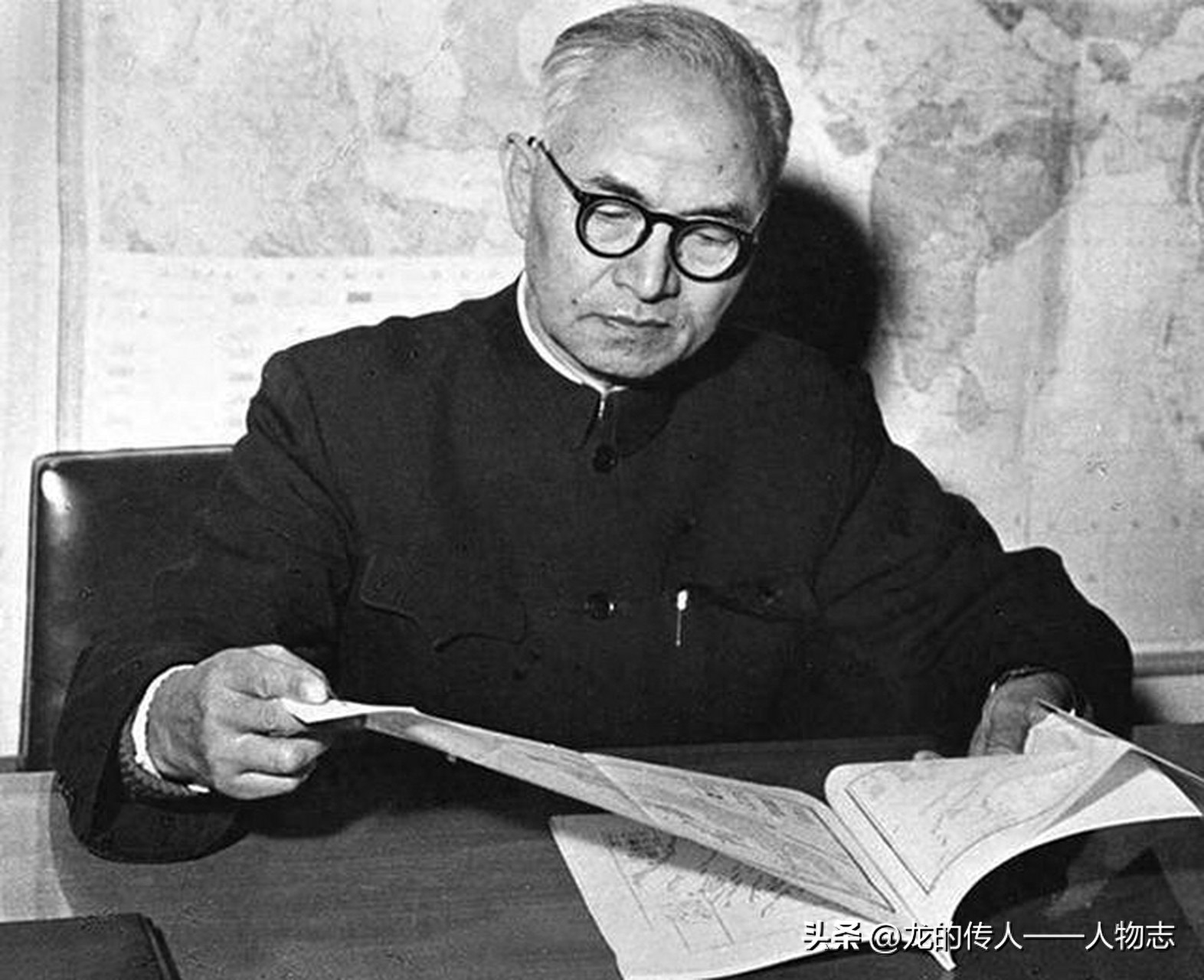

李四光:中国地质之父,原地质部部长,全国政协原副主席

李四光(1889.10.26—1971.4.29)蒙古族。湖北省黄州府黄冈县回龙镇下张家湾村(今湖北省黄冈市团风县)人,曾用名李仲揆,1958年11月加入中国共产党,1949年参加革命工作。地质学家、教育家、音乐家、社会活动家,中国地质力学的创立者、中国现代地球科学和地质工作的主要领导人和奠基人之一,新中国成立后第一批杰出的科学家和为新中国发展做出卓越贡献的元勋,中国地质之父。

早年出国留学。1905年加入中国同盟会。1910年7月毕业于日本大阪高等工业学校。1911年辛亥革命后任湖北军政府实业司司长。1913年远渡重洋,去英国留学,考入英国伯明翰大学,先学采矿,后改学地质,1919年毕业,被授予硕士学位。1920年起任北京大学地质系教授兼系主任、北京图书馆第一副馆长。1928年起任地质研究所所长,中央研究院评议员、院士。

抗日战争时期兼任重庆大学地质学教授、国民参政会第四届参政员。中华人民共和国成立后任全国地质工作计划指导委员会主任。

1949年10月至1967年7月中国科学院副院长。1950年8月至1958年9月任全国自然科学专门学会联合会主席。1951年11月起任中国人民保卫儿童全国委员会副主席。1952年8月至“文化大革命”初期任中央人民政府地质部部长、地质部部长。1953年2月增选为政协第一届全国委员会常务委员。1954年12月、1959年4月、1965年1月相继当选为政协第二届、三届、四届全国委员会常务委员、副主席。1955年,被选聘为中国科学院学部委员(院士);1958年9月至“文化大革命”初期任中国科学技术协会主席。1967年7月至1971年4月任中国科学院革委会副主任,其间:1970年7月起任院革委会党的核心小组副组长。1970年6月至1971年4月任国务院科教组组长。曾任中苏友好协会总会会长。曾兼任中国科学院古生物研究所所长等职。

1971年4月29日在北京逝世。

中共第九届中央委员。

1959年5月29日,经前苏联科学院主席团评选,授予李四光“卡尔宾斯基金质奖章”。

1982年,李四光获国家自然科学奖一等奖、二等奖。

2009年9月14日,李四光被评为100位新中国成立以来感动中国人物之一。

2009年10月,李四光入选蒙古族十大杰出科学家。

2022年4月,入选中国文字著作权协会公布的2021年度最受欢迎的十大作家榜单。

李四光创立了地质力学,并为中国石油工业的发展作出了重要贡献;早年对䗴科化石及其地层分层意义有精湛的研究,提出了中国东部第四纪冰川的存在,建立了新的边缘学科“地质力学”和“构造体系”概念,创建了地质力学学派;提出新华夏构造体系三个沉降带有广阔找油远景的认识,开创了活动构造研究与地应力观测相结合的预报地震途径。

来源:中国共产党历届中央委员大辞典(1921—2003)

免责声明:以上内容资料均来源于网络,本文作者无意针对,影射任何现实国家,政体,组织,种族,个人。相关数据,理论考证于网络资料,以上内容并不代表本文作者赞同文章中的律法,规则,观点,行为以及对相关资料的真实性负责。本文作者就以上或相关所产生的任何问题概不负责,亦不承担任何直接与间接的法律责任。

文章内容如涉及作品内容、版权图片,侵权,谣言或其它问题请联系删除。最后,大家对于这个事件有什么不同的想法,欢迎评论区留言讨论!