红山文化:北方地区新石器时期的重要文化遗产

红山文化是中国北方地区新石器时期的重要文化之一,因其最初发现于内蒙古的红山而得名。这一文化的历史可追溯至约5000至6000年前,持续了大约2000年。红山文化的主要分布区域涵盖辽河流域中支流的西拉沐沦河、老哈河和大凌河,覆盖面积达20万平方公里。这一文化的遗存为我们了解早期中国北方地区的社会形态、经济活动、艺术风格等方面提供了宝贵的资料。

一、社会形态与结构

红山文化的社会形态在其初期处于母系氏族社会的全盛时期,社会结构以女性血缘群体为核心,形成了以母系为主的部落集团。这种社会结构反映了当时人们对女性的崇拜与尊重,女性在家庭和社会中扮演着重要角色。随着时间的推移,红山文化晚期逐渐向父系氏族过渡,显示出社会结构的变化。这一转变可能与经济、生产力的变化以及外部环境的影响密切相关。

在母系氏族社会中,女性不仅负责家庭的日常事务,还可能在经济生产中占据重要地位。随着农业的发展,粮食的生产和储存使得社会结构发生了变化,男性逐渐在经济活动中占据主导地位。这一过程不仅改变了家庭的结构,也影响了社会的组织形式,逐步向父系氏族过渡。

二、经济形态

红山文化的经济形态以农业为主,兼有牧、渔、猎等多种形式。农业的兴起使得人们不再依赖游牧和狩猎为生,而是开始定居,建立起相对稳定的社区。这一变化为社会的进一步发展奠定了基础。

红山文化的农业生产主要以种植谷物为主,考古发现表明,当时人们已经掌握了小米和其他谷物的种植技术。此外,红山地区丰富的自然资源为渔猎和畜牧提供了良好的条件。人们通过捕鱼、狩猎和养殖等多种方式,丰富了自己的食物来源,提高了生活水平。

三、文化遗存与艺术风格

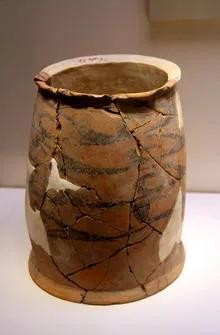

红山文化的遗存以独特的彩陶和之字型纹陶器为特征,展现了当时人们的审美情趣和艺术创造力。红山文化的彩陶多为泥质,常见红陶和黑彩,花纹丰富,造型生动朴实。这些陶器不仅在实用性上满足了人们的生活需求,更在艺术上展现了独特的风格。

红山文化的陶器上常饰有涡纹、三角纹、鳞形纹和平行线纹等多种装饰,显示出当时人们对美的追求与理解。特别是涡纹和鳞形纹的使用,体现了早期人们对自然界的观察与模仿。陶器的造型多样,有的呈现出动物的形态,有的则是人形的雕塑,这些都反映了红山文化丰富的想象力和创造力。

值得注意的是,红山文化的陶器制作技术也相对先进,已出现结构较为复杂的双火膛连室陶窑。这一技术的出现不仅提高了陶器的生产效率,也使得陶器的质量得到了显著提升。这一时期的陶器不仅是生活用具,更是文化传承和艺术表现的重要载体。

四、考古发现与研究进展

红山文化的遗存最早于1921年被发现,1935年考古人员对赤峰东郊的红山后遗址进行了发掘,1954年正式提出“红山文化”这一名称。自1970年代起,考古工作在辽西北昭乌达盟(今赤峰市)及朝阳地区展开了大规模调查,发现了近千处遗址。这些遗址的发掘为红山文化的研究提供了丰富的实物资料。

特别是在松岭山脉及努鲁尔虎山中的凌源、喀左东山嘴、建平牛河梁遗址群的深入发掘,推动了红山文化研究的深入。这些遗址的出土文物包括陶器、石器、骨器等,反映了红山文化的生活方式和社会结构。

在考古研究中,红山文化的遗址不仅仅是考古学者的研究对象,更是了解中国早期文明的重要窗口。随着研究的深入,学者们逐渐认识到红山文化在中国北方地区的历史地位和影响力。

五、红山文化的遗产价值

红山文化不仅是中国北方地区新石器时期的重要文化遗产,也是中华文明的重要组成部分。它为我们了解早期人类的生活、社会结构、经济形态和文化艺术提供了重要的实证依据。红山文化的独特性和多样性使其在中国历史文化中占据了重要的位置。

近年来,赤峰市与朝阳市共同签署了《红山文化遗址联合申报世界文化遗产工作备忘录》,计划联合申报红山文化为世界文化遗产。这一举措不仅是对红山文化历史价值的认可,也是对其保护与传承的积极探索。

结语

红山文化作为中国北方地区新石器时期的重要文化,承载着丰富的历史和文化信息。通过对红山文化的研究,我们不仅能够更好地理解早期人类的生活方式与社会结构,还能深入探讨中华文明的起源与发展。未来,随着考古研究的不断深入,红山文化的价值将会得到更加全面的认识与重视。