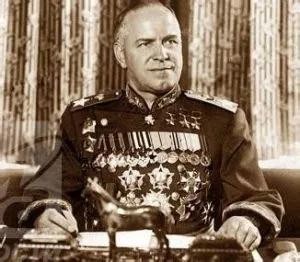

从鞋匠之子到传奇元帅:朱可夫的辉煌人生

贫困少年的成长之路

1896 年 12 月 1 日,格奥尔吉・康斯坦丁诺维奇・朱可夫出生在俄罗斯卡卢加省特列尔科夫卡村的一个贫苦家庭。他的父亲是一名鞋匠,母亲是普通农妇,家中生活极为艰难,住的是破旧木屋,常常食不果腹。尽管如此,父母坚信知识能改变命运,即便节衣缩食,也要送朱可夫去读书。

1903 年秋,朱可夫和村里几个孩子一同进入维利奇科沃村的教会小学。上学之路并不轻松,他要和姐姐步行 1.5 公里,无论严寒酷暑,从不间断。在学校里,朱可夫展现出了极高的学习天赋,成绩年年优异,让家人深感欣慰。1906 年,他顺利毕业,家人为他庆祝,父亲亲手做鞋,母亲送新衬衫,这些在如今看来简单的物品,却饱含着家人对他深深的期望与祝福。

为了让朱可夫学门手艺,改善家庭困境,1908 年夏,父母将他送到莫斯科舅舅的毛皮作坊当学徒。作坊的生活艰苦异常,每天工作时长超 12 小时,劳动强度极大。不仅如此,学徒还常受打骂,朱可夫也未能幸免。但他并未被困境打倒,反而在苦难中磨砺出坚韧的性格。在老板儿子的帮助下,他利用业余时间自学俄语、数学等知识,阅读通俗科学读物,这些知识为他日后的军事生涯奠定了坚实基础。

1915 年,第一次世界大战爆发,沙皇政府大量征兵,年满 18 岁的朱可夫应征入伍,开启了他波澜壮阔的军旅生涯。他告别家人,奔赴战场,彼时的他或许未曾料到,自己将在历史的洪流中扮演如此关键的角色,成为苏联乃至世界军事史上的传奇人物。

军旅崭露头角

一战期间,朱可夫作战英勇,凭借着无畏的勇气和敏锐的战场洞察力,在枪林弹雨中逐渐崭露头角。1918 年,俄国十月革命爆发,朱可夫毅然投身革命,加入苏联红军,成为莫斯科骑兵第1师第4团的一名士兵,开启了他为理想而战的新篇章。

国内战争时期,朱可夫在战场上更是如鱼得水。1921 年,在与安东诺夫白匪军的激战中,身为骑1师连长的他,面对数倍于己的敌人,毫无惧色。他冷静地分析战场形势,精准地指挥部队,一次次打退敌人的疯狂进攻,成功守住阵地,名声大振,并荣获红旗奖章。这一战不仅展现了他卓越的军事才能,更让他成为军中一颗冉冉升起的新星,引得斯大林、伏龙芝等高层领导的关注。

1924 年,苏联国内战争结束,伏龙芝发起军事改革,朱可夫幸运地被提名进入高级骑兵学校指挥员训练班深造。在那里,他结识了巴格拉米扬、罗科索夫斯基、叶廖缅科等志同道合的同学,他们日后都成为苏联军事史上的中流砥柱。1925年10月31日,时任苏联工农红军总参谋长、苏联革命军事委员会主席与陆海军人民委员、俄共中央政治局候补委员的伏龙芝病逝。苏联工农红军军事学院被改名为伏龙芝军事学院。1930 年,朱可夫又踏入伏龙芝军事学院的大门,进一步系统学习军事理论,为日后的辉煌奠定了坚实基础。

在 20 世纪 30 年代那场惊心动魄的苏军大肃反运动中,无数将领含冤而死,而朱可夫却奇迹般地幸免于难。或许是斯大林的暗中庇护,又或许是命运的眷顾,他不仅保住了性命,还因职位空缺得以迅速晋升。历任骑兵旅旅长、顿河哥萨克第4骑兵师师长、第3骑兵军军长、第6骑兵军军长、白俄罗斯军区副司令、远东第一集团军司令。朱可夫自己也曾感慨:“我刚参军时只是普通战士,很快升为连长,之后又升为营长、团长,我的前任大多被肃反人员杀掉了……” 就这样,朱可夫在动荡的时局中一路前行,逐渐走向苏联军事舞台的中央。

1940 年 6 月,朱可夫出任基辅军区司令,参与苏芬战争。他在战争中积累经验,同年晋升为大将,成为苏联军队中的核心将领之一。1941 年 1 月,他担任苏联国防委员会副人民委员兼苏军总参谋长,6 月又成为苏军统帅部成员,达到了其军事生涯的第一个巅峰,肩负起保卫苏联的重任,即将在历史的关键时刻,书写属于自己的传奇篇章。

战场上的赫赫战功

(一)诺门坎初露锋芒

1939 年,日本帝国主义在亚洲战场野心勃勃,妄图试探苏联实力,为日后扩张做准备。他们将目光投向中蒙交界的诺门坎地区,悍然发动军事挑衅,“诺门坎事件” 就此爆发。战火燃起,局势瞬间紧张,苏联的安全受到严重威胁。

关键时刻,斯大林将目光投向了朱可夫。彼时的朱可夫,已在军旅生涯中积累了丰富经验,展现出卓越的军事才能。他临危受命,紧急奔赴前线,担任第 57 特别军军长。

抵达战场后,朱可夫迅速投入工作,深入了解敌情。他亲自勘察地形,与士兵交流,分析日军作战特点。经过细致观察,他敏锐地察觉到,这绝非一场简单的边境冲突,日军是有备而来,企图大规模进犯苏联远东地区和蒙古人民共和国疆土。

朱可夫深知,要想击退日军,必须有强大的兵力和先进的战术。于是,他果断向苏联最高统帅部请求增兵,力主运用航空兵配合下的装甲部队作战。在他的坚持下,苏军迅速增派兵力,新增 5 万余人、坦克 498 辆、装甲车 385 辆、飞机 515 架、火炮 542 门,还派来了 21 名荣获苏联英雄称号的飞行员,为战斗胜利奠定了坚实基础。

战斗打响,日军凭借前期的突袭,攻势凶猛。但朱可夫沉着冷静,指挥苏军顽强抵抗。他巧妙利用地形,布置防线,让日军的进攻屡屡受挫。当日军逐渐疲惫、攻势减弱时,朱可夫抓住战机,果断指挥苏军发起强大反攻。

1939 年 8 月 20 日拂晓,随着朱可夫一声令下,苏军数百架轰炸机呼啸升空,几百门火炮齐声怒吼,几百辆坦克如钢铁洪流般冲向日军阵地。日军被这突如其来的强大攻势打得措手不及,防线瞬间崩溃,溃不成军。朱可夫乘胜追击,不惜代价,坚决将日军彻底打垮。

此役,日军遭受重创,总伤亡和被俘超过 6 万余人,重型武器损失殆尽,不得不无条件向苏联求和。朱可夫凭借出色的指挥,赢得了 “苏联英雄” 的称号,他的名字也在苏联乃至世界军事史上留下了浓墨重彩的一笔,成为苏联军民心中的英雄。

(二)二战中的关键战役

1. 基辅抉择之痛

1941 年 6 月 22 日,德国法西斯背信弃义,撕毁《苏德互不侵犯条约》,集结重兵,向苏联发动了突然袭击。数百万德军如潮水般涌入苏联领土,苏德战争全面爆发,苏联瞬间陷入巨大危机。

战争伊始,德军凭借先进的战术和强大的装备,势如破竹,迅速向苏联腹地推进。苏联军队在德军的猛烈攻击下,节节败退,国土大片沦陷。

作为苏军总参谋长的朱可夫,深知局势危急。他日夜研究战场形势,分析德军作战意图。经过深思熟虑,他向斯大林提出了一个艰难的建议:放弃基辅,集中兵力加强中央方面军。他指出,德军的主要目标是莫斯科,目前在基辅的行动是为了牵制苏军,若不及时调整战略,苏军将陷入更大的困境。

然而,斯大林对基辅有着深厚的情感,这座城市承载着苏联的历史与荣耀,他难以接受放弃的提议。朱可夫的建议引发了激烈争论,斯大林愤怒地指责他,认为这是懦弱的表现。

但朱可夫坚信自己的判断,他据理力争,毫不退缩。在这场激烈的冲突中,他展现出了军人的果敢与担当。最终,斯大林无法认同他的观点,解除了他的总参谋长职务,将他派往预备队方面军。

尽管遭受挫折,朱可夫并未气馁。他怀着对祖国的忠诚,奔赴新的岗位,准备在战场上继续为保卫苏联而战。

2. 莫斯科保卫战封神

1941 年 10 月,德军中央集团军群发起 “台风” 行动,妄图一举攻克苏联首都莫斯科,彻底击垮苏联的抵抗意志。德军集结了庞大兵力,配备先进武器,如汹涌的钢铁洪流般向莫斯科扑来,形势万分危急。

在这生死存亡之际,斯大林再次想起了朱可夫,任命他为西方面军司令员,将保卫莫斯科的重任交予他。朱可夫深知责任重大,毫不犹豫地奔赴前线。

抵达莫斯科后,朱可夫看到的是一片紧张忙碌的景象。市民们纷纷拿起武器,参与到城防建设中;军队日夜修筑工事,准备抵御德军的进攻。朱可夫迅速投入工作,他视察阵地,鼓舞士气,调整部署,组织起严密的防御体系。

德军的进攻异常猛烈,炮火如雨点般倾泻在苏军阵地上,坦克集群冲锋陷阵,步兵紧随其后。苏军面临着巨大压力,但朱可夫指挥若定。他根据战场形势,灵活调配兵力,哪里有危险就奔赴哪里。他穿梭在枪林弹雨中,与士兵们并肩作战,用坚定的信念和顽强的意志激励着每一个人。

随着冬季的来临,天气愈发寒冷,德军的进攻逐渐受阻。朱可夫敏锐地察觉到战机来临,果断发起反攻。苏军如猛虎下山,向德军发起猛烈冲击。在朱可夫的指挥下,苏军逐渐扭转战局,成功守住了莫斯科。

这场战役的胜利意义非凡,它打破了德军不可战胜的神话,极大地鼓舞了苏联军民的士气,为苏联的抗战注入了强大信心。朱可夫凭借卓越的指挥,成为苏联的英雄,他的名字永远铭刻在莫斯科的历史丰碑上。

3. 斯大林格勒转折点

1942 年,斯大林格勒保卫战打响,这场战役成为苏德战争乃至整个二战的关键转折点。斯大林格勒,这座位于伏尔加河下游的重要城市,是苏联的工业重镇和交通枢纽,战略地位极其重要。德军为夺取这座城市,投入了大量兵力,志在必得。

战役初期,德军凭借优势兵力和猛烈炮火,逐渐突破苏军防线,攻入城市。巷战激烈展开,双方逐街逐巷争夺,每一寸土地都浸染着鲜血。

朱可夫临危受命,担任最高副统帅,奔赴斯大林格勒督战。他深知,这场战役的胜负关系到苏联的生死存亡。抵达前线后,他迅速了解战况,制定作战计划。面对德军的凶猛攻势,他冷静指挥,协调各方力量,组织苏军顽强抵抗。

为打破僵局,朱可夫精心策划了代号为 “天王星” 的反攻计划。他巧妙地调动部队,在德军侧翼和后方集结兵力,准备给德军致命一击。1942 年 11 月 19 日,苏军按照计划发起大反攻,多路大军同时出击,迅速突破德军防线,对德军形成合围之势。

德军陷入绝境,疯狂挣扎。但朱可夫指挥苏军稳扎稳打,逐步压缩德军包围圈。在艰苦的战斗中,苏军展现出顽强的斗志,最终迫使德军投降。

斯大林格勒保卫战的胜利,彻底扭转了苏德战争的局势,苏联由战略防御转为战略进攻,为最终战胜德国法西斯奠定了坚实基础。朱可夫在这场战役中的卓越表现,让他成为举世瞩目的军事统帅。

4. 库尔斯克钢铁对决

1943 年,德军为挽回在斯大林格勒战役中的惨败局面,重振士气,决定在苏德战场发动大规模夏季攻势。他们将目标锁定在库尔斯克地区,企图通过拔掉这颗 “眼中钉”,重新夺回战略主动权。

德军集结了中央集团军群和南方集团军群,共 17 个坦克师、3 个摩托化师和 18 个步兵师,配备 2,700 辆坦克、2,050 架作战飞机和约 1 万门火炮迫击炮,总兵力达 90 余万人,还装备了先进的 “虎” 式、“豹” 式坦克和 “斐迪南” 式强击火炮,来势汹汹。

面对德军的强大攻势,苏军最高统帅部决定全力对抗。朱可夫亲自担任战役总指挥,统筹全局。他深知德军坦克部队的厉害,提前部署了大量反坦克武器,精心构筑防御工事,准备迎接德军的挑战。

7 月,库尔斯克会战正式打响。德军率先发动进攻,以坦克为先锋,试图突破苏军防线。苏军顽强抵抗,凭借坚固的工事和英勇的斗志,与德军展开激烈厮杀。战场上硝烟弥漫,炮火轰鸣,坦克碰撞声震耳欲聋,双方陷入惨烈的绞杀。

在战斗最关键的时刻,朱可夫果断决策,指挥苏军发起反击。他巧妙利用德军进攻的间隙,集中优势兵力,对德军薄弱环节进行突击。苏军坦克如钢铁洪流般冲向德军,步兵紧密配合,与德军展开近身肉搏。

经过激烈战斗,德军的进攻逐渐被遏制。随着战局发展,希特勒因盟军在西西里岛登陆,担心后院起火,决定放弃会战,将德军主力撤出。朱可夫抓住战机,指挥苏军乘胜追击,最终赢得了库尔斯克会战的胜利。

这场会战是人类战争史上最大的坦克战,苏军的胜利进一步巩固了战略主动权,为后续的反攻奠定了坚实基础。朱可夫的指挥才能在这场战役中得到了淋漓尽致的展现,他再次成为苏联军民心中的英雄。

5. 巴格拉季昂光复白俄

1944 年,随着战争形势的变化,苏军最高统帅部制定了雄心勃勃的 “巴格拉季昂” 计划,旨在彻底消灭部署在斯摩棱斯克以西的德军中央集团军群,解放白俄罗斯全境。

朱可夫作为苏军的核心将领,深度参与了该计划的拟定与实施。他精心策划作战方案,协调各方面军行动,力求做到万无一失。

战役开始,苏军 4 个方面军按照计划,在 6 个地段同时向德军发起猛烈攻击。朱可夫亲自指挥白俄罗斯第 2 方面军,强渡普罗尼亚河和第聂伯河,向德军防线核心地带挺进。他身先士卒,冲锋在前,鼓舞着士兵们的士气。

在战斗中,苏军充分发挥协同作战优势,各兵种紧密配合。步兵冲锋陷阵,为坦克开辟道路;坦克集群突击,撕开德军防线;炮兵火力支援,压制德军反击。朱可夫灵活指挥,根据战场形势及时调整战术,让德军防不胜防。

经过一系列激烈战斗,苏军势如破竹,成功收复白俄罗斯大部地区,将德军赶回德国老家。这场战役的胜利,不仅为苏联收复了大片国土,还为后续攻克柏林创造了有利条件。朱可夫在战役中的卓越领导,为苏联的胜利立下了汗马功劳。

6. 柏林的最后攻坚

1945 年,二战进入尾声,柏林战役成为决定胜负的关键一战。苏军集结重兵,向纳粹德国的心脏 —— 柏林发起最后冲锋。朱可夫指挥白俄罗斯第 1 方面军,承担起主攻柏林的重任。

柏林,这座纳粹德国的首都,防御工事极其坚固。德军在城市周围构筑了层层防线,配备大量兵力和先进武器,妄图负隅顽抗。

朱可夫深知任务艰巨,他精心筹备,组织部队进行战前训练,调配充足物资。4 月 16 日凌晨,随着朱可夫一声令下,苏军数千门火炮、迫击炮和火箭炮齐声怒吼,对德军阵地进行猛烈炮击。炮火照亮了夜空,柏林郊外瞬间化为一片火海。

炮击过后,苏军发起冲锋。但德军凭借坚固工事和顽强抵抗,给苏军造成了巨大伤亡。朱可夫毫不退缩,他亲临前线,指挥部队调整战术,逐个攻克德军据点。

在激烈的战斗中,苏军逐渐突破德军防线,向柏林市区推进。4 月 30 日,苏军与德军在国会大厦展开殊死搏斗。经过残酷战斗,苏军最终攻占国会大厦,将胜利的红旗插上楼顶。

就在这一天,希特勒自杀,纳粹德国的统治土崩瓦解。5 月 9 日,朱可夫代表苏联最高统帅部,在柏林接受德国无条件投降。这一刻,世界迎来了和平的曙光,朱可夫也凭借在二战中的卓越功勋,成为苏联乃至世界军事史上的传奇人物。

战后的风云变幻

1. 斯大林的猜忌

二战胜利结束后,朱可夫于 1945 年 6 月至 1946 年 3 月担任驻德苏军总司令和德国苏军占领区最高行政长官。然而,由于他战功赫赫且性格直率,在战争结束不久便遭到斯大林的猜忌。1946 年 3 月,索科洛夫斯基接替他出任驻德苏军司令,朱可夫则就任苏联陆军总司令,表面上看似职务晋升,实则是斯大林将他调离德国召回莫斯科。1947 年,斯大林指责朱可夫为波拿巴主义分子,将他派往远离莫斯科的敖德萨军区担任司令员,后来又贬到战略位置更为次要的乌拉尔二级军区任司令员。直到 1953 年斯大林去世前,朱可夫才被召回莫斯科。

2. 后斯大林时代

斯大林逝世后,苏联进入后斯大林时代,当时的贝利亚、马林科夫、莫洛托夫和赫鲁晓夫等人都渴望上台执政。赫鲁晓夫决定借助军队力量除掉克格勃头子贝利亚,而朱可夫因其与贝利亚早有矛盾,且在斯大林时代就因所谓 “经济问题” 遭贝利亚迫害(曾被贝利亚列入 “军人阴谋集团”,幸得斯大林信任才免予处罚),成为赫鲁晓夫的最佳人选。在朱可夫的助力下,赫鲁晓夫成功在党内斗争中获胜,朱可夫也于 1955 年出任国防部长,1956 年当选中央主席团候补委员。

但上台后的赫鲁晓夫与马林科夫等人的矛盾愈发尖锐。尤其是赫鲁晓夫在苏共二十大上发表反对斯大林的 “秘密报告” 后,双方冲突已不可避免。1957 年 6 月上旬,马林科夫等人趁赫鲁晓夫出访芬兰,制订了 “逼宫” 计划。赫鲁晓夫一回国就被告知参加主席团会议,讨论 “庆祝列宁格勒建成 250 周年” 事宜,会议刚开始马林科夫便率先发难,痛批赫鲁晓夫的政策,其他人也纷纷跟进,指责赫鲁晓夫背离集体领导原则、独断专行。就在这千钧一发之际,朱可夫突然走进会场说:“同志们,开会前一个小时,马林科夫找我谈话,他想拉拢我站到他们一边!” 此言一出,会议室顿时鸦雀无声。主持人布尔加宁见势不妙,只得宣布休会。最终苏共给马林科夫等人戴上了 “反党集团分子” 的帽子,朱可夫再次挽救了赫鲁晓夫,他也因此晋升为主席团正式委员,进入最高决策圈。

然而,军人出身的朱可夫并未获得老奸巨猾的赫鲁晓夫的信任,反而让赫鲁晓夫对他产生了前所未有的担忧和危机感。1957 年 10 月 4 日,朱可夫离开莫斯科,先乘飞机前往塞瓦斯托波尔港,然后从那里搭乘苏联巡洋舰 “古比雪夫” 号赴南斯拉夫和阿尔巴尼亚进行正式访问。朱可夫一动身,赫鲁晓夫立刻中断在克里米亚的休养,返回莫斯科,随后马不停蹄地赶到基辅军区。他表示此行是 “捕捉政治猎物”,不断向军人们暗示罢免朱可夫的意图,“军区领导们或多或少地正确理解了我的意思”。从军区返回后,10 月 19 日,赫鲁晓夫主持召开主席团会议,通过了《关于改进苏联陆、海军党的政治工作的决议》,并迅速在所有军区、舰队,各加盟共和国及地区召开党的积极分子会议传达学习。该决议明显是针对朱可夫提出的。

朱可夫的政治生涯至此急转直下,最终被解除职务,被迫退休。但他的军事功绩不可磨灭,他在苏联历史乃至世界军事史上都留下了浓墨重彩的一笔。1974 年6月18日,朱可夫病逝,终年 78 岁。他的遗体被安葬在克里姆林宫墙下,这是苏联给予他的至高荣誉,象征着他对国家的卓越贡献得到了永远的铭记。朱可夫的一生,充满了传奇色彩,他在战争时期的辉煌成就与战后在政治漩涡中的起伏跌宕,共同构成了一部波澜壮阔的历史画卷。