史书上一笔带过的保路运动,“真相远远没有你想的那么简单”!

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

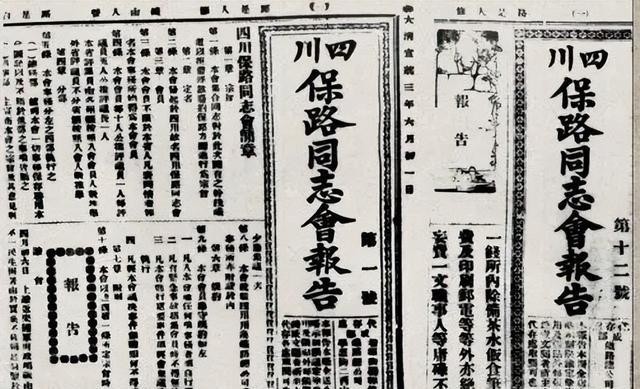

保路运动,一个在教科书里被轻描淡写提过的历史事件,却是清末中国命运的转折点。

短短几个月,沸反盈天的抗议让大清王朝摇摇欲坠,武昌城头的一声枪响,拉开了一个时代的落幕。

可如果你细读这段历史,会发现背后的真相不仅复杂,还带着几分荒诞。

那些在街头高喊“保路”的百姓,未必真懂保路的意义;而推波助澜的川人乡绅们,心里盘算的更是另一回事。

保路运动的故事,远比你想象的精彩。

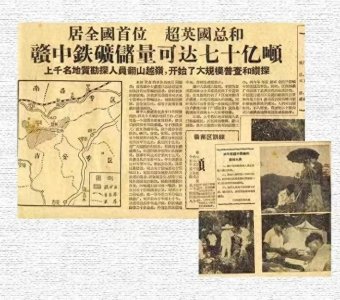

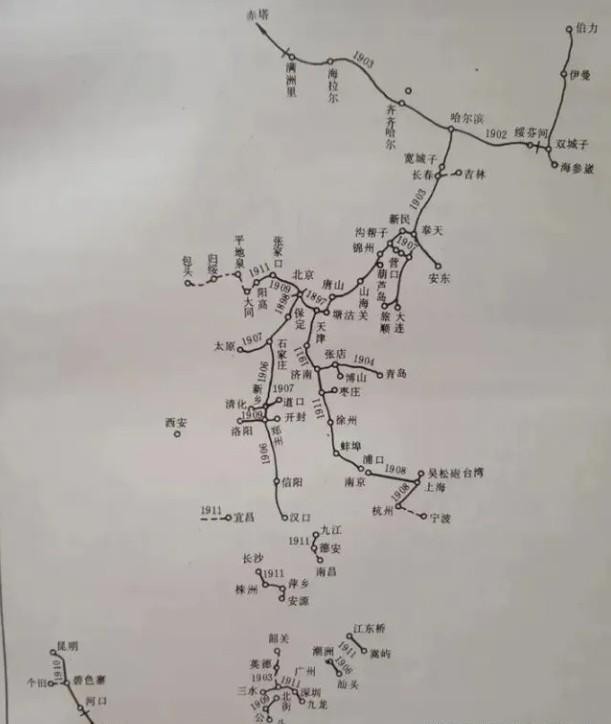

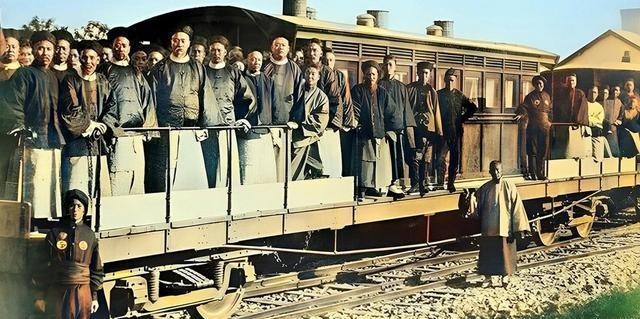

1904年,四川总督锡良打算修一条从成都到汉口的铁路。

这条铁路,被称为川汉铁路,预算高达五千万两白银。

这对财政窘迫的清政府简直是天文数字。

朝廷没钱,民间资本也不热情。

锡良想了个“妙招”,直接向四川农民开刀,强征田赋,还美其名曰:你们都是铁路的股东,修路后会有分红。

听上去不错,但细看规则,农民得交够五十两银子才能算股东。

这可不是小数目,大部分农民一年到头连几两银子都攒不下,别说五十两,连门槛都够不着。

于是,这笔钱在实际上成了白白被征走的赋税。

更有意思的是,四川的乡绅们迅速察觉到机会来了。

按照规则,只要有股东资格,川汉铁路的收益就归他们分红。

乡绅有钱,立刻抢着入股,甚至直接“借用”农民交的赋税,把自己的名字写进了股东名单。

这样一来,农民的钱被征走了,股权却落到乡绅手里。

更荒唐的是,这些大股东们对修铁路根本没兴趣,只想着拿钱去投机,买股票,搞投资。

几年下来,川汉铁路的资金亏得一塌糊涂,两千万两白银赔了一大半,铁路不过修了三十里,连铁轨都没铺上。

农民的钱没了,乡绅的账对不上,事情可就麻烦了。

就在四川乡绅焦头烂额时,朝廷又干了一件事。

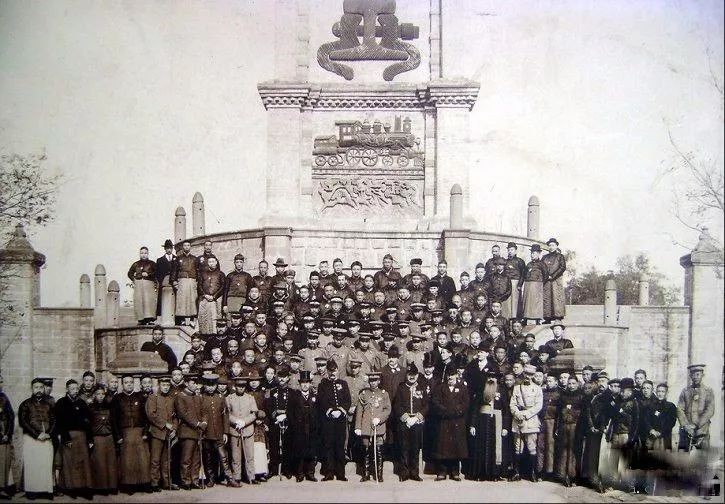

1911年,清政府宣布将全国铁路收归国有,包括川汉铁路。

理由很简单:民间修不动,政府接手。

但朝廷同时提出,民间股东的钱不会退,会用股票补偿。

四川乡绅一听傻了眼。

那些农民交的钱早就被他们折腾光了,现在朝廷只认账面上的八百万两,其余的一概当作亏损处理。

这意味着,乡绅们不仅赚不到钱,还得背上亏空的骂名。

乡绅们慌了,赶紧把锅甩给朝廷。

他们告诉百姓,川汉铁路的钱被朝廷吞了,还打着“保路”的旗号号召大家上街抗议。

百姓本就对赋税不满,一听说自己的血汗钱被朝廷贪污,怒火瞬间被点燃。

与此另一个消息又被乡绅们刻意放大——清政府准备向英、法、德、俄四国的银行借钱修铁路。

他们告诉百姓,这钱是拿川汉铁路做抵押借来的,换句话说,铁路就要被“卖”给洋人了。

这种半真半假的说法彻底激怒了四川人。

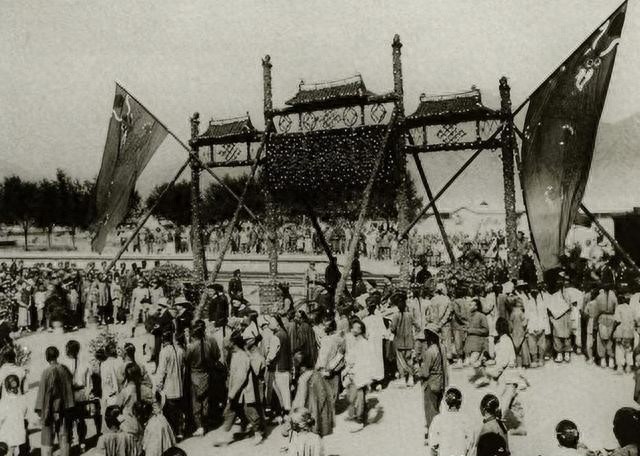

一场轰轰烈烈的保路运动,就这么爆发了。

抗议从请愿开始,后来迅速升级为罢市、罢课、罢工,甚至抗税。

朝廷派了赵尔丰来镇压,但局势已不可收拾。

同盟会趁机在四川活动,鼓动民众反清。

四川的乡绅们本想借保路运动给朝廷施压,没想到事情发展得超出了他们的控制。

四川荣县直接宣布独立,比武昌起义还早一步。

为了平定四川,湖北的新军被调往四川,给武昌空出了防守的缺口。

1911年10月10日,武昌起义爆发,大清王朝的倒计时正式开始。

这场保路运动,表面上是百姓为了铁路的所有权而抗争,实际上却是一场各方势力的博弈。

川人乡绅想保住自己的利益,把锅甩给朝廷;朝廷想收回铁路,却引发地方的强烈反弹;而百姓则被各种谎言裹挟,成了这场风波中的棋子。

有人说,保路运动是辛亥革命的导火索,但其实,它更像是一场意外。

没有保路运动,武昌起义未必不会发生;但有了保路运动,大清的崩塌却加速了。

历史有时候就是这么吊诡。

那些推动大事件的人,未必明白自己做的事会有什么后果;而那些看似无关紧要的细节,往往决定了最终的走向。

有人说,保路运动里没有英雄,只有输家。

这话或许刻薄,却也道出了几分真相。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,并非时政社会类新闻报道,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!