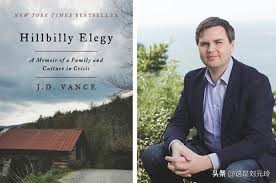

终于聆听这首《乡下人的悲歌》

《乡下人的悲歌》是美国版“凤凰男”詹姆斯.戴维.万斯撰写的个人回忆录.该书不仅会吸引你的眼睛并带动大脑去思考,倘若用心聆听这悲歌,心灵也会收到触动。人生作为一场修行,原本不易,众生皆苦的普罗大众之一员,很容易在这个“实属不易”的美国乡下人的生活中感到共鸣。

看到作者的名字——J.D.万斯,会联想到作者本人对自己名字的接纳过程,也是他对自己动荡青少年时期的接纳。古往今来,每个人的名字都要体现父亲的要素,尤其是“尊姓”方面。而万斯除了亲生父亲外,还有五六位继父,这些人都曾经在自己名字中占据一个位置,一段时间,随后就不知所踪。唉……该是怎样的难捱的日子。

当读到作者陈述说“还好这些继父们没有对我有过性侵犯”,虽是万万幸,最初一些心理咨询案例中阅读类似的事情感觉很震惊,后来才知道这罪恶也是由来已久。万斯的表述更是显示出此类问题并非罕见。但这的确令人感觉悲凉,万斯的成长过程充满辛酸与艰难,而这些辛酸和艰难不仅来自生活中原本最亲密的人,还叠加了社会、经济、种族、以及文化方面的困境。

万斯的家族来自肯塔基州,文化上深受阿巴拉契亚地区的价值观所影响,父母自小便搬迁至俄亥俄州米德尔敦,我自己曾在俄亥俄代顿市工作过一段时间,也曾经去造访过俄亥俄州立大学,至今还记得那超级巨大的校园,还有可爱的书店。那所大学原来也是万斯曾经奋斗拼搏以至于病倒的地方。

2016年在特朗普竞选美国总统成功的第二天,这本《乡下人的悲歌》突然冲上美国亚马逊销售总榜第一名,美国第一大报《纽约时报》和影响力很大的《泰晤士报》对这本书的推荐语都是“读懂特朗普为什么能赢”,如何从这本书中窥见特朗普赢得美国总统选举背后的政治诉求。

的确,该书会给到一些解释和说明,让我们知道特朗普这位现象级的、非同凡响的美国总统,究竟是那片土壤供把养分给他。然而看完之后,忧虑反而更重。解释了问题又能怎么样呢?问题依旧如此糟糕。比如,这样的土壤生发出的总统,几乎不可能关注气候变化问题。

在西方白种人的族群中,爱尔兰人基本是底层的存在。盛世蝼蚁的现象,古今中外都不缺乏。潜意识中的横向比较会,会让我庆幸我们国家对毒品管制得比美国严格,没有出现如此普遍的毒品泛滥。万斯的母亲,至今恐怕还受困于毒品带来的破坏,而无法正常生活。

万斯母亲的不幸似乎具有某种“遗传性”,比如万斯祖父母一辈早婚早孕,父母一辈也是如此。不过祖父母稍加幸运,因为虽然在十几岁就偷食禁果意外怀孕被迫私奔,然而私奔也有时代感的,他们的私奔踩在点上,那是百废待兴的二战后,是美国欣欣向荣的开始,是美国经济、政治、军事、文化综合国力到达傲视全球的阶段。

在那样一个时代的风口,只要四肢健全能劳动,基本读书识字,几乎遍地的就业机会,那时候的美国人实现中产的美国梦,比后来更加容易。

后来时代变了,全球化的浪潮来袭,中国作为世界工厂地位的确立,层出不穷的具有“比较优势”的劳动力喷涌而出,美国的好日子不在了,更别提不具备WASP精英范儿、脾气火爆、自控力差、知识能力较低、在酒精毒品等恶性风气熏陶下的爱尔兰裔的“乡下人”了。

没有工作不仅让底层白人生活窘迫,还会让他们感到愧疚和无助,而万斯书中提到他们所具有的指责与抱怨的特点,“我的一切不好都怪你”,这个你,在特朗普这里找到了完美的替罪羊。

特朗普站出来说什么呢,说底层白人找不到工作不是他们自己的错——恰好承认自己的有错和无能是这么艰难;要怪就怪经济全球化和大量涌入的外来移民——恰好全球化大行其道并且外来移民近在咫尺;中国当然再次作为竞选议题从气候变化到就业问题,多次躺枪。特朗普一再强调,他要创造更多工作岗位,不惜建墙阻拦外来竞争者,不惜将工厂从北京搬回华盛顿,誓言要帮助底层白人重拾工作的骄傲。

这些策略让底层白人坚决拥护特朗普,为特朗普赢得了很多工人阶级的选票,好几处传统民主党的票仓转红似乎也早已了这个说法。有统计就指出,即使在特朗普当选一年之后,白人工人阶层的支持率仍在上涨,从当选前的52%上涨到了55%。

…………

跟随这本书,作者万斯充满悲悯的细腻描写,让我看到光鲜美国的另一真实层面,他们的乡下人也用脏话和拳头维护正义;他们的乡下人也是简单、纯朴、忠诚;他们的乡下人如此受困与药物滥用、酗酒;并且贫穷和精神创伤对任何人都会造成巨大的心灵创伤,一代代延续下去。

爱与陪伴,稳定的爱与陪伴,是任何孩子成长的坚强后盾。尽管父母离婚,父亲靠不住,而母亲不靠谱,但万斯的外祖父母、叔叔阿姨、姐姐,姨妈等,都尽其努力的引导着万斯成长成一个正义的努力的勤奋的人。更加幸运的是,万斯遇到了集智慧、善良、美貌、修养于一身的贤德妻子,让他实现物质层面的阶层跨越之后,心理和精神层面被大大地呵护了。

乡下人的生活有不容易的地方,作者将其称为“悲歌”,他指出:“我们的悲歌虽然表现出来的是经济上的问题,是贫穷,但这无疑也是一个社会学上的问题,与心理学有关、与社区有关、与文化有关、与信仰有关。”

有研究指出,美国顶层的1%的人从1978年收入比中所占比例的11%增加到了2015年的21%,几乎翻倍。这几年美国立足于有色人种(主要是黑人)的研究作品已是汗牛充栋了,但对于穷白人的社会关注和前者相比还是很少的。

从尘埃中走出来, 成为熠熠生辉的耶鲁法学院博士,在实现了阶层跨越之后,万斯和家人又回到了自己出生成长的地方。他试着用自己吸引到的媒体关注度和财力去帮助故乡的社区重建,他没有只顾自己努力离开泥潭,而是回望故乡,并转身要伸手拉一把那些当年和他们自己一样,现在依然还在泥潭里的人。有人说这背后有政治的博弈,有资本的力量,也是另一种形式的悲歌。

不是这样的。政治和资本,原本也都是个工具。关键看掌管和使用这些工具的人如何。如果有人用它们来帮助故旧乡亲重新崛起,这难道不是一件值得欣慰的好事情吗?如果美国要崛起,这才是美国的中坚力量,尽管目前看来还十分微小。

万斯成功了,他“如鸟飞向自己的山顶”,但这绝非容易,万斯的突围成功有赖于很多因素。尤其是他天赋的力量:万斯从小很聪明,善思考,爱阅读,他能够通过海军陆战队的筛选也说明他身体素质好。这两点就足以帮助万斯从母亲的虐待中恢复,同时藉由教育,万斯得以重塑自身优势,并且通过自己的努力获得一份好的工作。

也有人指出最重要的一点是万斯与生俱来的善良,虽然他受到了亲生母亲的种种虐待,长期在底层挣扎,但是他依旧对人抱有同情和怜悯,这种同情是万斯身上体现出来更高的和解姿态,宽容比仇恨更重要,这一点从他对其母亲的态度上得到鲜活的印证,这才是“精英”内核素质。

精英精神世界的构造也是值得思考。书中有一处在作者遇到很大难处、感觉到生活万斤重压的时候,他写到,“当我问阿嬷上帝是否爱我们时,我是想从她口中得到一种肯定,即我们这种宗教信仰能让我们当时所处的那个世界更有意义。我想得到保证,那就是还有一种更深层次的正义,一种潜伏在周围的痛苦和混乱之下的节奏或是韵律。”上帝的故事,以及阿嬷朴实的信仰,都曾在万斯后来的生活中帮助这个他走向新的历程,很难想象,没有阿嬷的同在,没有来自身边养护人的这点信念的支撑,在万斯人生成长的关键阶段,不断经历母亲对其身体和精神的虐待、母亲还失业、吸毒、走马灯一样更换丈夫,怎么会不沉沦?

万斯的父亲对信仰的态度同样很有趣,“我4岁的时候,父亲变好了。他把自己归功于自己对宗教信仰的认真参与。在此,我父亲身上就体现了一种现象,一种社会科学家已经观察了数十年的现象:信仰宗教的人要快乐得多。”万斯的父亲本来会和母亲过同样的生活,但万斯的父亲却能够跳出这个环境,达到相对平和的人生状态。这和万斯父亲对圣经的信仰是分不开的。

无论是从经济上的解读来看美国制造业如何空心化,并由此引发的部分地区(这里重点讲的是铁锈地带)的贫穷与落魄;还是从政治上来解读美国社会撕裂程度加深、政党计划加剧、乃至特朗普异军突起成为美国总统,总是能解读出千丝万缕的联系;当然从社会心理的角度看毒品的危害、家庭的破碎、教育的分层与分化、乃至信仰价值观的蜕变,都能得到很多启发。

似乎这个家庭被某一种力量施了魔法,尤其是这个家庭的女人们,诸多不幸加身。作为女性的成长、独立、成熟,是个永恒的话题。好在万斯打破了这个链条,她的姐姐——至少在书中描述的期间——也实现了突破。

我最好奇的还是作者对家人的爱,尤其是对他母亲的爱。那是一个怎样的家庭、怎样的母亲啊?万斯说他对家人们还是有爱的,我很好奇,试图去理解这是一种怎样的爱?

作者描述了他生活中形形色色的人,并总结到“我爱这些人,甚至那些平时为了保持自己的理智而避而不谈的人。如果你读了这本书认为我的生命中有的人是坏人,那么我要说声对不起,既说给读者,也说给那些因为我的描述而成为读者眼中坏人的那些人。因为,这本书中本没有什么恶人,有的只是一群寒门的乌合之众,他们一直在挣扎着前行——感谢上帝,他们不仅是为了他们自己,还为了我。”

这是一种怎样的爱?

万斯童年期那些来了又走的继父们,万斯那至今都还在受吸毒困扰的母亲。那是一种怎样的爱?

万斯在耶鲁大学所遇到的爱人,应该是她生命中的救赎之光。

当然,天助自助者,如果万斯没有那种从小就爱思考、爱阅读天赋,没有坚持不懈的学习和努力,没有积极进取的人生态度,没有刻苦己身的忘我奋斗和拼搏,没有外公外婆的持续稳定照料,没有海军陆战队的高强度全方位的人生磨练,他是没有机会认识她在耶鲁的爱人。

从社会经济学的角度,他完成了自己人生阶层的跨越,回头审视自己人生的历程,尽管万斯自己很谦虚,然而作为生活胜利者的自信与踏实还是能激励读者,万斯的确是幸运的,这个幸运似乎不仅仅如他开头致敬的外公外婆,就是“许多慈爱者的拯救以至于他的天分没有被拜拜了浪费。”即便如此,他还会告诉我们“那些我们(美国乡下人)经历过的恶魔一直就在身后不远处穷追不舍”。

我想到的是,你也得首先相信自己有那份天份,这包括那那颗聪明勤奋努力拼搏的大脑与双手,更是一颗愿意原谅宽恕并接纳他母亲的那份心。

乡下人进城,虽然大脑被知识补足了,但面试用餐的时候不知道刀叉如何用?这个细节描写得真的是非常生动。他对名校生活的分享和体悟,一语中的。

他读书学习、地库搬砖、当兵锻炼、写作发表、耶鲁法学院、回到基层那“生他养他的家乡”当官为政,还跑到了特朗普那里去“拜码头”,如果他能够成为未来某一届的美国总统,绝对又是一个励志的美国梦。

即便他没有能够成为著名政治人物,他至今的人生历程也让人看起来有一种不负此生的畅快。毕竟,废铜烂铁的一副牌,他硬是打得金光闪闪。

这样的书写很有力量,因为“他想让人们知道那种对自己濒临放弃是一种什么样的感觉,以及为什么会有人放弃自己。”

透过他的文字,我们可以“了解美国穷人的生活到底发生了什么,以及精神和物质上的贫穷会对穷人家的孩子造成生么样的心理影响。”

透过《乡下人的悲歌》,我们还可以看到一个真实的人,真实的家庭,和一个真实的美国梦。以及我们也透过他看到一个人向上层社会流动的真实经历和感受是怎样的。尽管如万斯所说,即便是对他这样的实现了美国梦的幸运儿来说,“那些我们经历过的恶魔,一直就在身后不远处穷追不舍。”

其实,岂止是身后呢?

生活不易,祝福万斯得胜,祝愿我们每个人能得胜。