长沙会战:抗日烽火中的坚韧防线

引言:历史的回响

在抗日战争的漫长岁月里,长沙会战无疑是一段震撼人心的激昂旋律。它不仅仅是发生在长沙这片土地上的战斗,更是整个中华民族抗战历程中的关键篇章。从 1939 年 9 月至 1944 年 6 月,中国军队与侵华日军在以长沙为中心的第九战区展开了 4 次大规模攻防战 ,每一次战役都充满了血与火的较量,每一次交锋都关乎着国家的命运和民族的尊严。这些战役的胜利,沉重打击了日军的嚣张气焰,粉碎了其 “以战迫降” 的战略目标,为中国抗日战争的最终胜利奠定了坚实基础。现在,就让我们一同走进这段波澜壮阔的历史,探寻长沙会战背后的故事。

战争背景:中日局势的转折点

1938 年 10 月,武汉会战结束,抗日战争进入相持阶段。日军在前期的战争中虽占领了中国大片领土,但也付出了惨重代价,兵力、物力、财力消耗巨大,“速战速决” 灭亡中国的计划彻底破产 。此时,日军不得不调整战略方针,将主要兵力用于打击敌后战场的八路军和新四军,对国民党政府则采取以政治诱降为主、军事打击为辅的策略。

湖南,这片位于华中的战略要地,在武汉失守后,地位愈发关键。它不仅是国民政府保卫大西南的重要屏障,拱卫着陪都重庆的安全;还是著名的谷仓,为抗战提供了大量的粮食、兵员及工业资源。而长沙,作为湖南省会,更是集政治、经济、军事、交通中心于一身。粤汉、浙赣、湘桂黔铁路在此交汇,使其成为连接中国各个战区的枢纽,“绾毂南北,控制东西”,自古以来便是兵家必争之地。一旦长沙沦陷,整个长江流域将面临被日军全面突破的危险,陪都重庆也将直接暴露在日军的威胁之下,国民政府的抗战信心将遭受重创,中国军队的补给线也会被切断,后果不堪设想。 因此,长沙成为了中日双方争夺的焦点,一场激烈的较量即将在这里展开。

四次会战:逐次揭开战争全貌

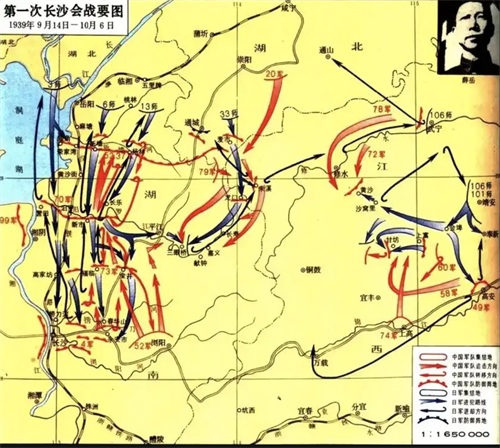

第一次长沙会战:初挫日军锋芒

1939 年 9 月,抗日战争进入相持阶段后的关键时期,日军妄图进一步打击中国军队的抵抗意志,摧毁第九战区主力,从而在心理和军事上给予中国沉重打击。日军第 11 军司令官冈村宁次精心策划,集结了约 10 万兵力 ,兵分三路,从赣北、鄂南、湘北气势汹汹地向长沙扑来,其中湘北为主攻方向,试图速战速决,在汨罗江畔、平江附近围歼中国第 15 集团军。

面对日军的进攻,第九战区代司令长官薛岳深知此次战役的重要性和艰巨性。他经过深思熟虑,制定了 “后退决战,争取外翼” 的作战方略,决心依托新墙河、汨罗江、捞刀河与浏阳河这四条天然防线,迟滞日军的进攻步伐。同时,他下令 “化路为田,运粮上山”,将主力部队隐藏在东部山林之中,等待时机对日军进行致命一击。中国军队共计投入 32 个步兵师,3 个挺进纵队,约 24 万人 ,在薛岳的指挥下严阵以待。

战斗打响后,日军在强大火力的掩护下,向中国军队的防线发起了疯狂进攻。在湘北主战场,日军第 6 师团等部强渡新墙河,中国军队第 52 军等部顽强抵抗,与日军展开了激烈的阵地争夺战。第 52 军第 2 师某营在第一道防线坚守 4 天,除 7 名重伤员先期撤出外,包括营长在内的全体官兵壮烈殉国;195 师的史思华营为阻止日军从洞庭湖东岸登陆,也全部牺牲 。尽管中国军队浴血奋战,但由于日军来势汹汹,第一道防线在 6 天后不幸失守。然而,中国军队并没有气馁,他们按照预定计划,有序地向第二道防线撤退。

在赣北方向,日军第 101、106 师团发起攻击,试图牵制中国军队主力。薛岳识破了日军的计谋,迅速调集兵力进行反击。王耀武率领的第 74 军增援高安,与日军展开了激烈的战斗。经过一番苦战,中国军队成功稳住了局势,日军的进攻势头被遏制。

随着战斗的推进,日军逐渐深入中国军队的防线,但他们也付出了惨重的代价。日军不断遭到中国军队的伏击、侧击和夹击,补给线也时常被切断,部队疲惫不堪,士气低落。而此时,中国军队正在长沙周围地区集结主力,准备与日军进行决战。日军意识到局势对自己不利,再加上原定的战役目标并未实现,冈村宁次无奈之下,于 10 月 1 日下令日军开始撤退。中国军队抓住时机,尾随追击,收复了大片失地。到 10 月 15 日,双方恢复到战前态势 。

据国民党第九战区的不完全统计,第一次长沙会战日军伤亡共计 33480 人,中国官兵伤亡、失踪共计 40193 人 。虽然中国军队在人员伤亡上略多于日军,但这场会战的胜利意义非凡。它粉碎了日军歼灭第九战区主力及攻取长沙的企图,极大地鼓舞了全国军民的抗日斗志,让人们看到了中国军队抗击日军的坚定决心和强大能力,也让国际社会对中国的抗战有了新的认识。 第一次长沙会战的胜利,为后续的抗战奠定了坚实的心理基础,也让中国军队在战略上更加坚定了抗战到底的信念。

第二次长沙会战:激烈交锋与战略博弈

第一次长沙会战的失败,让日军心有不甘。1941 年 4 月,阿南惟畿中将出任第 11 军司令官后,便开始处心积虑地筹划再次进攻长沙,企图削弱第九战区的实力,以解除其对武汉地区的威胁。为了实现这一目标,日军自 1941 年 8 月中旬开始就秘密集结部队,进行了精心的准备。吸取了第一次长沙会战失败的教训,此次日军决定集中主力,“并列于狭窄的正面上,以期进行纵深突破” ,力求在短时间内突破中国军队的防线。

面对日军的再次来犯,第九战区司令长官薛岳在作战部署上却出现了一些失误。他在第一次长沙会战获胜后,过于自信,仍采用与第一次会战相似的方针来应对日军的进攻,没有充分考虑到日军战略战术的变化。这使得中国军队在战役初期陷入了被动局面。

9 月 7 日,战斗全面爆发。日军以强大的兵力和猛烈的炮火,向中国军队的防线发起了凶猛的攻击。第 9 战区的几个主力部队,包括被誉为 “王牌军” 的第 74 军,都遭到了日军的重创,损失惨重,无力继续有效地阻击日军的进攻。日军早渊支队、第 4 师团一路突破重重防线,攻入长沙;在另一个方向上,第 3、第 6 师团一部也突入了株洲,一时间,长沙局势岌岌可危,中国军队面临着巨大的压力。

然而,就在战局万分危急之时,中国军队迎来了转机。为了配合第 9 战区抗击日军的进攻,国民政府于 9 月 20 日果断命令第 3、第 5、第 6 战区主动出击,对日军进行牵制。其中,第 6 战区所属部队更是对守备空虚的宜昌发起了猛攻。守卫宜昌的日军兵力薄弱,难以抵挡中国军队的强大攻势,只能向阿南惟畿紧急求援。此时,日军虽然在长沙方向取得了一定的进展,但自身也面临着诸多问题。弹药、粮食等物资消耗巨大,补给困难,部队疲惫不堪,且已经实现了削弱第 9 战区战力的预定目标。权衡利弊之后,阿南惟畿无奈下令放弃长沙,日军开始撤退。

中国军队抓住日军撤退的时机,迅速组织反击,对日军进行追击和堵截。在追击过程中,中国军队给日军造成了一定的损失,但由于日军撤退较为迅速,且在撤退过程中进行了有效的掩护,中国军队未能对其进行大规模的歼灭。

战后,国民政府虽然对外宣称取得了胜利,但实际上,从战役的实际情况和双方的得失来看,这次会战中国军队在战术上确实遭受了挫折,未能实现预期的战略目标,薛岳也主动承担了战败的责任。不过,此次会战也让中国军队深刻认识到了自身存在的问题,为后续的作战提供了宝贵的经验教训,促使中国军队在战略战术和指挥协调等方面进行反思和改进。

第三次长沙会战:辉煌胜利与国际影响

1941 年 12 月,太平洋战争爆发,日本为了迅速夺取香港,避免国民政府出兵干扰,决定再次对第九战区发动攻击,进一步削弱第九战区的兵力。于是,阿南惟畿再次集结部队,气势汹汹地向长沙发起了进攻。

战斗初期,日军进展颇为顺利,连续击破第九战区的多个部队,基本实现了战前预定的目标。然而,就在日军看似胜利在望之时,阿南惟畿却做出了一个改变战局的决定。12 月 29 日,由于前期进展过于顺利,他临时改变计划,决定 “以主力向长沙方向追击” 。这一决策完全打乱了日军原有的作战部署,使得日军上下一片茫然。而且,由于原定计划只是削弱第九战区,日军在弹药、补给等方面的准备并不充足,携带的物资数量极为有限。

当日军攻到长沙城下时,他们遭遇了中国军队的顽强抵抗。长沙守军在岳麓山上炮兵的有力支援下,凭借坚固的工事,一次次击退了日军的疯狂攻击。日军在多次进攻无果后,终于发现自己的弹药即将耗尽,陷入了进退两难的困境。无奈之下,他们只能被迫紧急撤退。

中国军队抓住日军撤退的有利时机,迅速展开全面反击。第九战区各部如猛虎下山般,对撤退的日军穷追猛打,乘胜收复了大片失地。在这场激烈的战斗中,中国军队充分展现了顽强的战斗意志和强大的战斗力,给予日军沉重的打击。据统计,此役日军伤亡 5 万余人 ,中国军队取得了辉煌的胜利。

第三次长沙会战的胜利,具有极其重大的意义。它不仅极大地鼓舞了国内军民的士气,让全国人民看到了抗战胜利的希望,坚定了中国人民抗战到底的决心;还在国际上产生了深远的影响,极大地提升了中国的国际地位。当时,美、英等国军队在战场上连连失利,国内一片愁云笼罩,而长沙大捷的消息传来,如同一束耀眼的光芒,照亮了同盟国的天空,给整个同盟国带来了极大的鼓舞。各国媒体纷纷对中国军队的英勇表现赞不绝口,罗斯福总统、马歇尔、英国掌玺大臣阿特里等政要都发来贺电,对中国军队的胜利表示祝贺和赞赏。中国军队的这场胜利,让世界看到了中国在反法西斯战争中的重要作用和坚定决心,为中国赢得了国际社会的尊重和赞誉 。

第四次长沙会战:艰难的战局与教训

1944 年,世界反法西斯战争形势发生了重大变化。日军在东南亚地区军事上连连失利,海上交通线被美国海军封锁,战略资源补给日益困难。为了扭转局势,日军大本营决定实施 “一号作战” 计划,企图打通中国大陆交通线,即平汉、粤汉、湘桂等铁路,以便利用铁道运输掠夺中国资源,并由广州湾支援东南亚占领军 。长沙,作为粤汉铁路上的重要枢纽,成为了日军进攻的重点目标。

为了实现打通大陆交通线的战略目标,日军在第四次长沙会战中投入了巨大的兵力。他们拼凑了二十万余军队,兵分两路,向长沙发起了凶猛的进攻。此次日军改变了以往的战术,不再以江西为佯动,而是直接向长沙发起东西两线钳形攻势,试图一举突破中国军队的防线。

面对日军的强大攻势,中国军队却面临着诸多不利因素。国民政府没有充分意识到日军此次进攻的规模和决心,战略判断出现失误,准备不足。薛岳依然采用以往的老战术应对日军,未能根据战场形势的变化及时做出调整。而且,国民党军队内部派系林立,矛盾重重,各部队之间配合不畅,缺乏信任,甚至出现不服从命令的情况,严重影响了作战效率和战斗力。

战斗打响后,日军迅速突破了国民党军队的防线。东线日军如同一把利刃,迅速突破国民党防线,占领浏阳,切断了杨森集团军的西援路线;西线日军则破坏洞庭湖封锁,占领沅江,对益阳和宁乡构成了严重威胁。长沙城很快陷入了日军的两面夹击之中,局势万分危急。此时,岳麓山成为了保卫长沙的关键所在。然而,由于岳麓山守军的防御部署出现严重失误,未能有效组织起防御力量,6 月 18 日,岳麓山阵地不幸失守。炮兵十四旅在无奈之下,只能破坏装备后被迫撤退。随后,长沙城也随之陷落,中国军队遭遇了惨重的失败。

第四次长沙会战的失败,使中国军队不仅未能打破日军攻略长沙、衡阳,控制粤汉、湘桂铁路的企图,而且损耗了大量的军队及武器装备,还丧失了湖南大片国土,给中国抗战带来了极为不利的影响。这次会战的失败,也让人们深刻认识到了国民党军队内部存在的问题,以及战略决策和战术运用的重要性。它成为了中国抗战史上的一次惨痛教训,促使中国军队在后续的作战中更加注重战略战术的研究和改进,以及军队内部的团结和协调。

英雄群像:铭记不朽的抗战精神

在长沙会战那血与火交织的战场上,无数英勇无畏的将领和士兵用他们的热血与生命,谱写了一曲曲气壮山河的英雄赞歌。他们的名字或许有些已被岁月的尘埃所掩盖,但他们的精神却永远闪耀着光芒,成为中华民族精神宝库中最璀璨的明珠,激励着一代又一代的中华儿女奋勇前行。

薛岳,这位在长沙会战中声名远扬的将领,无疑是这场战役中的核心人物。他指挥若定,凭借着卓越的军事才能和坚定的抗战决心,成为了中国军队的中流砥柱。在三次长沙会战中,他创造性地运用 “天炉战法”,巧妙地利用地形优势,将日军引入预设的包围圈,然后进行围歼。这种独特的战术让日军吃尽了苦头,也让薛岳威名远扬。冈村宁次曾感慨地说:“撼山易,撼薛将军难。” 这句话不仅是对薛岳个人军事才能的高度认可,更是对他所代表的中国军队顽强抵抗精神的敬畏。薛岳的指挥艺术和坚定信念,极大地鼓舞了中国军队的士气,让士兵们相信,只要团结一心,就一定能够战胜强大的敌人。

除了薛岳,还有许多将领在长沙会战中展现出了非凡的勇气和智慧。李玉堂,这位三次参加长沙会战的抗日名将,在战场上同样表现出色。在第三次长沙会战中,他抱着与长沙共存亡的决心,带领部队奋勇杀敌。面对日军的强大攻势,他毫不退缩,身先士卒,激励着士兵们的斗志。在他的指挥下,全军上下同仇敌忾,最终以 2 万人的伤亡换来了日军 6 万人的惨重损失,成功地保卫了长沙。他的英勇事迹不仅为他赢得了 “泰山军” 的美誉,更让他成为了中国军队的一面旗帜。

在长沙会战中,像曹锡、王超奎这样的普通士兵,他们虽然没有显赫的战功和响亮的名字,但他们同样是这场战役中的英雄。曹锡,这位来自陕西汉中的普通农家子弟,在第一次长沙会战中,凭借着自己的顽强意志和过人的战斗技巧,在王街坊阵地上创造了惊人的战绩。他独自一人坚守阵地,面对日军的疯狂进攻,毫不畏惧。他巧妙地利用机枪和手榴弹,一次次击退敌人的进攻,一夜之间击毙了 500 多名日军,成为了名副其实的 “兵王” 。他的英勇事迹被各大媒体争相报道,极大地鼓舞了中国军民的士气。

王超奎,在第三次长沙会战中,奉命守卫新墙河。他带领部队与日军激战三天,出色地完成了坚守阵地的任务。在突围过程中,他身负重伤,但仍然坚持向援军交待阵地情况。就在他准备被抬下阵地时,不幸再次被敌弹击中,壮烈牺牲。他在上战场前,曾给家人写过一封家书,信中写道:“男是抱定宗旨,以身殉国,战死疆场为荣!请祖慈母保贵身体为要,阁(阖)家庭人等不必思念我!” 这封家书不仅展现了他对家人的深情,更体现了他为了国家和民族,不惜牺牲一切的坚定信念。

这些英雄们的事迹,只是长沙会战中无数英勇故事的一个缩影。在这场战役中,还有许多无名英雄,他们默默地奉献着自己的生命,为了保卫祖国的领土和尊严,不惜抛头颅、洒热血。他们的精神,是中华民族不屈不挠、顽强抗争精神的集中体现,激励着我们在面对困难和挑战时,勇往直前,永不放弃。他们用生命诠释了什么是爱国精神,什么是民族大义。他们的精神,将永远铭刻在中华民族的历史长河中,成为我们不断前进的动力源泉。

历史回响:长沙会战的深远意义

长沙会战,这场在抗日战争中具有里程碑意义的战役,犹如一座巍峨的丰碑,永远屹立在中华民族的历史长河之中。它不仅是中国抗日战争进程中的关键转折点,更是世界反法西斯战争中不可或缺的重要组成部分,其深远意义和影响值得我们永远铭记和深入探究。

从中国抗日战争的角度来看,长沙会战的胜利极大地鼓舞了全国军民的士气,坚定了中国人民抗战到底的决心。在长达数年的艰苦抗战中,中国军队在长沙地区与日军进行了四次激烈的交锋,每一次都付出了巨大的牺牲,但也取得了辉煌的战果。这些胜利,让全国人民看到了中国军队的顽强战斗力和不屈不挠的精神,让人们相信,只要团结一心,就一定能够战胜强大的敌人,赢得抗战的最终胜利。这种精神上的鼓舞,对于长期处于战争阴霾下的中国人民来说,无疑是一股强大的精神支柱,激发了他们的爱国热情和民族自豪感,为后续的抗战注入了源源不断的动力。

长沙会战的胜利,也沉重打击了日军的嚣张气焰,粉碎了其 “以战迫降” 的战略目标。在会战之前,日军凭借着强大的军事力量,在中国战场上肆意妄为,妄图通过速战速决的方式迫使中国政府投降。然而,长沙会战的失败让日军认识到,中国军队并非不堪一击,中国人民的抵抗意志坚如磐石。日军的进攻不仅没有达到预期的目的,反而在战斗中遭受了惨重的损失,其战略计划被彻底打乱。这使得日军不得不重新审视中国战场的局势,调整其战略部署,从而为中国抗日战争的相持阶段赢得了宝贵的时间和空间。

在世界反法西斯战争的大舞台上,长沙会战同样发挥了重要的作用,具有不可忽视的地位。它有力地支援了世界反法西斯阵营的作战,为同盟国的胜利做出了重要贡献。在当时,世界反法西斯战争正处于艰难的阶段,各国都在为抗击法西斯势力而努力奋斗。长沙会战的胜利,让世界看到了中国在反法西斯战争中的坚定决心和强大力量,为同盟国树立了榜样。它不仅增强了国际社会对中国抗战的信心和支持,也为世界反法西斯战争的胜利奠定了坚实的基础。正如美国总统罗斯福所说:“盟军的胜利,全赖华军长沙大捷。” 这句话充分肯定了长沙会战在世界反法西斯战争中的重要地位和作用。

回顾长沙会战这段波澜壮阔的历史,我们深刻地认识到,和平来之不易,它是无数先烈用鲜血和生命换来的。我们应当铭记历史,珍视和平,从历史中汲取智慧和力量,为实现中华民族的伟大复兴而努力奋斗。同时,我们也要以史为鉴,坚决反对任何形式的侵略和战争,维护世界的和平与稳定。因为只有和平,才能让人类社会不断进步和发展;只有和平,才能让人民过上幸福安宁的生活。让我们共同铭记长沙会战这段历史,传承和弘扬抗战精神,为构建一个更加美好的世界而不懈努力!